『倒立する塔の殺人』

2009年9月28日 読書

皆川博子の『倒立する塔の殺人』を読んだ。

くわしくは後日。ここに簡単にネタバレしておくので、未読の人は、要注意。

戦中、戦後の女学校が舞台。

戦争時代の女子の描写が素晴らしかった。間違いなく、それがこの本の最大の読みどころだった。

リレー形式で書かれる作中作「倒立する塔の殺人」

これがなかなか続きを書かなかったりして、読んでる気分はまるでジーン・ウルフ。

案の定、誰が作者なのか、とそれを誰に読ませたかったのか、で誤配が起こっていた。

くわしくは後日。ここに簡単にネタバレしておくので、未読の人は、要注意。

戦中、戦後の女学校が舞台。

戦争時代の女子の描写が素晴らしかった。間違いなく、それがこの本の最大の読みどころだった。

リレー形式で書かれる作中作「倒立する塔の殺人」

これがなかなか続きを書かなかったりして、読んでる気分はまるでジーン・ウルフ。

案の定、誰が作者なのか、とそれを誰に読ませたかったのか、で誤配が起こっていた。

『プラネタリムにて−中井英夫に−』

2009年9月25日 読書

本多正一の『プラネタリムにて−中井英夫に−』を読んだ。

中井英夫晩年の4年を助手として過ごした著者による文章と写真が集められている。

以下、目次

プラネタリウムにて

1993年12月10日のあとに

彗星との日々−中井英夫に

1993年12月10日のあとに

きらめく星座

きらめく星座

1枚の葉書1 埴谷雄高さん

1枚の葉書2 武満徹さん

1枚の葉書3 中井英夫さんへ

薔薇の不在

『彗星との日々』のために

「死んだらどこへ行くんだろう」

『彗星との日々』をめぐって 本多正一インタビュー

薔薇の不在−中井英夫納骨記

中井英夫と本多正一/田中幸一

田中幸一によると、本多氏は中井英夫を、そのわがままぶりから「きちがいじいさん」と呼んでいたそうだ。

小説が書けずに収入が激減した中井英夫、幻想や耽美にはほどとおい日常をあらわにした写真を撮る本多正一。

しかし、田中氏も言うように、極端な貧乏を強いられても、それが芸術家の生きる道。むしろ、貧乏をもって芸術家を名乗るにふさわしい、のかもしれない。

筒井康隆が「淫蕩と酒乱の側面ではすべての作家に影響を与えた」と言ったポオや、澁澤龍彦が「生前1人にしか認められなかった」と言ったフォルヌレや、貧窮の末、無帽のはげあたまで炎天下を歩いて日射病で死んだペトリュス・ボレルにくらべれば、凄絶な死に方ではない、とはいうものの。

なあに、僕は自分の極貧をこれら芸術家になぞらえて、ナルシスティックに慰撫しているだけなのだ。

あっ、またチャイムが鳴った。居留守、居留守。

中井英夫晩年の4年を助手として過ごした著者による文章と写真が集められている。

以下、目次

プラネタリウムにて

1993年12月10日のあとに

彗星との日々−中井英夫に

1993年12月10日のあとに

きらめく星座

きらめく星座

1枚の葉書1 埴谷雄高さん

1枚の葉書2 武満徹さん

1枚の葉書3 中井英夫さんへ

薔薇の不在

『彗星との日々』のために

「死んだらどこへ行くんだろう」

『彗星との日々』をめぐって 本多正一インタビュー

薔薇の不在−中井英夫納骨記

中井英夫と本多正一/田中幸一

田中幸一によると、本多氏は中井英夫を、そのわがままぶりから「きちがいじいさん」と呼んでいたそうだ。

小説が書けずに収入が激減した中井英夫、幻想や耽美にはほどとおい日常をあらわにした写真を撮る本多正一。

しかし、田中氏も言うように、極端な貧乏を強いられても、それが芸術家の生きる道。むしろ、貧乏をもって芸術家を名乗るにふさわしい、のかもしれない。

筒井康隆が「淫蕩と酒乱の側面ではすべての作家に影響を与えた」と言ったポオや、澁澤龍彦が「生前1人にしか認められなかった」と言ったフォルヌレや、貧窮の末、無帽のはげあたまで炎天下を歩いて日射病で死んだペトリュス・ボレルにくらべれば、凄絶な死に方ではない、とはいうものの。

なあに、僕は自分の極貧をこれら芸術家になぞらえて、ナルシスティックに慰撫しているだけなのだ。

あっ、またチャイムが鳴った。居留守、居留守。

伊坂幸太郎の『死神の精度』を読んだ。

2005年に出た連作短編集。

話がうまくて面白い。伊坂作品としてはあっさりしすぎているようにも思えるが、「吹雪に死神」みたいな、本格推理テイストの作品もある。

以下、ネタバレメモ。

「死神の精度」

苦情の電話は、声を聞くため。

「死神と藤田」

今日死ぬはずのない男を死地に。

「吹雪に死神」

クローズドサークル。

雪でとざされた洋館で起こる連続殺人。

殺人のあとにはそれを記したワープロ。

毒で殺そうとしていた犯人が、その毒がたまたま死神にあたり、死神ゆえに死なないものだから、あれえ〜毒だよな〜と自分で試してみて死ぬ。

「恋愛で死神」

バーゲンになったと嘘をついた店員

「旅路を死神」

誘拐犯の一味だと思っていた男が、実は誘拐されてた被害者側の人間だった。

「死神対老女」

孫にひそかに会うために客寄せする美容師。

客が1人だけだと、孫がそれと決定されてしまうのがいや。

今までの作品に出てきた人たちがさりげなく登場。

2005年に出た連作短編集。

話がうまくて面白い。伊坂作品としてはあっさりしすぎているようにも思えるが、「吹雪に死神」みたいな、本格推理テイストの作品もある。

以下、ネタバレメモ。

「死神の精度」

苦情の電話は、声を聞くため。

「死神と藤田」

今日死ぬはずのない男を死地に。

「吹雪に死神」

クローズドサークル。

雪でとざされた洋館で起こる連続殺人。

殺人のあとにはそれを記したワープロ。

毒で殺そうとしていた犯人が、その毒がたまたま死神にあたり、死神ゆえに死なないものだから、あれえ〜毒だよな〜と自分で試してみて死ぬ。

「恋愛で死神」

バーゲンになったと嘘をついた店員

「旅路を死神」

誘拐犯の一味だと思っていた男が、実は誘拐されてた被害者側の人間だった。

「死神対老女」

孫にひそかに会うために客寄せする美容師。

客が1人だけだと、孫がそれと決定されてしまうのがいや。

今までの作品に出てきた人たちがさりげなく登場。

『ゼロ年代の想像力』

2009年9月23日 読書

宇野常寛の『ゼロ年代の想像力』を読んだ。

刺激的で面白い批評で、すらすらと読める。

以下、目次。

第1章 問題設定—90年代からゼロ年代へ/「失われた十年」の向こう側

1、ノートの中央に、一本の線を引く

2、1995年の「古い想像力」

3、2001年の「新しい想像力」

4、碇シンジでは夜神月を止められない

5、セカイ系−「90年代の亡霊」

第2章 データベースの生む排除型社会—「動物化」の時代とコミュニケーションの回復可能性

1、断念されざる「コミュニケーション」

2、「キャラクター」的な実存が生む排他的コミュニティ

3、データベースからコミュニケーションへ

第3章 「引きこもり/心理主義」の90年代—喪失と絶望の想像力

1、80年代から90年代へ−「80年代安保」的多文化主義について

2、90年代「平坦な戦場」のはじまり−完全自殺マニュアルと岡崎京子

3、心理主義化する90年代−野島伸司と幻冬舎文学の時代

第4章 「九五年の思想」をめぐって—否定神学的モラルのあとさき

1、1995年に何が起こったか

2、「95年の思想」とは何か?

3、「まったり革命」から「あえて亜細亜主義」へ

4、『新世紀エヴァンゲリオン』劇場版から「セカイ系」へ

5、「脱正義論」から「戦争論」へ

6、「95年の思想」の敗北

7、そして「物語回帰」のゼロ年代へ

第5章 戦わなければ、生き残れない—サヴァイヴ系の系譜

1、9・11後の世界−分岐点としての2001年

2、<少年ジャンプ>から考える−「トーナメント」から「カードゲーム」へ

3、そして、日常のサヴァイブへ−『無限のリヴァイアス』

4、「スクールカースト小説」に見るバトルロワイヤルの進行

5、動員ゲーム=バトルロワイヤルの克服に向けて

第6章 私たちは今、どこにいるのか—決断主義のゼロ年代の現実認知

1、セカイ系はなぜ新伝綺に敗れたか

2、西尾維新の「転向」とセカイ系の本質

3、私たちは今、どこにいるのか?

4、時代を祝福しながら克服すること

第7章 宮藤官九郎はなぜ「地名」にこだわるのか—(郊外型)中間共同体の再構成

1、ゼロ年代の想像力−その3つの可能性

2、すべては「池袋」からはじまった

3、そして「木更津」へ

4、臨界点としての「マンハッタン」

5、そして、伝統的共同体へ

第8章 ふたつの『野ブタ。』のあいだで—木皿泉と動員ゲームの離脱可能性

1、決断主義的動員ゲーム=バトルロワイヤルを解剖する

2、書き換え可能な「小さな世界」−『野ブタ。』の描いたもの

3、『すいか』と木皿泉

4、木皿泉の挑戦−もうひとつの『野ブタ。』へ

5、バトルロワイヤルの離脱可能性

6、そして、弱い私たちのために−『セクシーボイスアンドロボ』

第9章 解体者としてのよしながふみ—24年組から遠く離れて

1、決断主義は共同性の暴力を生む/暴力に抗うために

2、山岸涼子と厩戸皇子の呪縛

3、継承者としての吉田秋生

4、解体者としてのよしながふみ

第10章 肥大する母性のディストピア—空転するマチズモと高橋留美子の「重力」

1、なぜ、セクシュアリティの問題を扱うか

2、自己反省が再強化するマッチョイズム

3、「母性」の暴力が想定する世界

4、高橋留美子の「重力」を超えて

5、「母性」のサブ・カルチャー史が必要

第11章 「成熟」をめぐって—新教養主義の可能性と限界

1、「大人になれ」派と「子供でいいじゃん」派

2、家族から擬似家族へ−『どろろ』の系譜

3、新教養主義という可能性

4、新教養主義の限界

第12章 仮面ライダーにとって「変身」とは何か—「正義」と「成熟」の問題系

1、現代における「成熟」とは何か

2、時代を「ゼロ」からはじめるために−『仮面ライダークウガ』

3、90年代からゼロ年代へ−『仮面ライダーアギト』『仮面ライダー龍騎』

4、正義の問題系の臨界点−『仮面ライダー555』

5、臨界点後の迷走期へ−『剣』『響鬼』『カブト』

6、「変身」の意味の変化−『仮面ライダー電王』

第13章 昭和ノスタルジアとレイプ・ファンタジー—物語への態度をめぐって

1、なぜ、「昭和」に惹かれるのか

2、『オトナ帝国の逆襲』と自己反省の問題

3、「安全な痛み」とどう向き合うか

4、もはや(「自己反省」の機能する)「戦後」ではない

5、「安全に痛い」自己反省を超えて

第14章 「青春」はどこに存在するか—「ブルーハーツ」から「パーランマウム」へ

1、なぜ「学園」を回顧するのか?

2、滝本竜彦はなぜ「引きこもった」のか

3、凉宮ハルヒの憂鬱−「セカイ系」の臨界点

4、「脱セカイ系」としてのハルヒ

5、『ハルヒ』的ルサンチマンから『らき☆すた』的排除型社会へ

6、「ブルーハーツ」から「パーランマウム」へ

第15章 脱「キャラクター」論—ケータイ小説と「物語」の逆襲

1、ケータイ小説という「怪物」

2、「脱・キャラクター」としてのケータイ小説

3、コミュニケーションがすべてを決定する社会

第16章 時代を祝福/葬送するために—「決断主義のゼロ年代」を超えて

1、不可視/不可避のコミュニケーション

2、Open the door−ドアを開けろ!

3、「終わり」を見つめながら

4、恋愛から友情へ、家族から擬似家族へ

5、(その程度には自由で、可能性にあふれた)未来に向けて

前半がとくに面白かった。

東浩紀を筆頭とする批評家を批判するくだりが、ないものねだりの反抗期的文章で、へたすれば宇野氏の主張そのものが届きにくくなっているように思えて、面白い。

たとえば、第1章。

「これらの作品はいずれも時代を代表する人気作品であり、周辺文化や後続作品に対する影響も極めて大きいにもかかわらず、批評家たちにほぼ無視されている」

と、嘆くが、ほんの10行ほど前に、

「社会が『何もしてくれない』ことは徐々に当たり前のこと、前提として受け入れられるようになり、その前提の上でどう生きていくのかという問題に物語の想像力は傾き始めたのだ」

と、書いたばっかりである。他の批評家たちは何もしてくれないのである。それが前提なのである。

本書でとりあげられる漫画やテレビ番組などは、ヒットした作品がほとんどで、そのぶん、読みやすくて、楽しい。批評、という面では、それは正しいのだろうが、批評家ならぬ単なる一般読者、視聴者である僕としてみれば、流行ったものを必ずしも追いかけているわけではない。

今流行っているものでなく、昔の映画などを楽しく見ていたりする。漫画も今人気の漫画と昭和の漫画をほぼ同じ距離感で読んでいる。小説で今、一番面白いのは戦前に活躍した大下宇陀児だ。それらを、現在という時間に存在している自分に関連づけて解釈する必要も感じない。なぜなら、人間はそれ自体、時空をこえているからだ。時空にしばりつけられているのは、いわゆる「世間」や「大衆」などの「一般ピープル」なのである。一般ピープルと言う存在に、僕はまだお目にかかったことがないので、それは空想上の虚構のキャラクターなんじゃないか、と思う。今流行中のものを本当にいいと思って追いかけている人なんて、いるんだろうか。普通は、マスコミが「流行」と言ったときには、既に一番面白い時期は過ぎているか、単にマスコミのでっちあげでしかないことくらい、みんな知っているのである。本書でとりあげられた、たとえば『ドラゴン桜』は、ドラマ化されるまでが一番面白かったことくらい、漫画を読む人なら誰でも知っているが、流行したとされるのは、ドラマ化以降である。このときの流行に流された人、って、実在したのか?

また、本書ではさっきも言ったが、「ないものねだり」で論旨を進める部分が多い。

たとえば「アニメ作家・谷口悟郎作品についての批評はほぼ存在しないに等しい」

と書き、それを「黙殺」と表現する。

これと同じようなやりかたで言えば、ゼロ年代の想像力を語るうえで、ドラマや小説よりも重要だと思われるものが、本書には欠けている。「お笑い」だ。本書が「お笑い」についてまったく触れていないのは、読んでいて不気味に感じるほどである。

また、「音楽」に触れていないのも不気味だ。音楽を扱った映画について触れることはあっても、音楽そのものについてはまったく触れていない。

また、「アイドル」だってゼロ年代の想像力を語るうえでは欠かせない。だが、欠けている。ひょっとして、宇野氏はアイドルの現場に行ったこともないのではないか、と心配になるほどなのだ。

このように本書では「お笑い」と「音楽」、「アイドル」を「黙殺」しているのである。

もちろん、だからと言って、本書の新しさや面白さが減じられているわけではない。それは、自分が触れてほしい作品を触れていないからと言って「黙殺」などとマイナス評価を普通は下さないのと同様なのだ。

刺激的で面白い批評で、すらすらと読める。

以下、目次。

第1章 問題設定—90年代からゼロ年代へ/「失われた十年」の向こう側

1、ノートの中央に、一本の線を引く

2、1995年の「古い想像力」

3、2001年の「新しい想像力」

4、碇シンジでは夜神月を止められない

5、セカイ系−「90年代の亡霊」

第2章 データベースの生む排除型社会—「動物化」の時代とコミュニケーションの回復可能性

1、断念されざる「コミュニケーション」

2、「キャラクター」的な実存が生む排他的コミュニティ

3、データベースからコミュニケーションへ

第3章 「引きこもり/心理主義」の90年代—喪失と絶望の想像力

1、80年代から90年代へ−「80年代安保」的多文化主義について

2、90年代「平坦な戦場」のはじまり−完全自殺マニュアルと岡崎京子

3、心理主義化する90年代−野島伸司と幻冬舎文学の時代

第4章 「九五年の思想」をめぐって—否定神学的モラルのあとさき

1、1995年に何が起こったか

2、「95年の思想」とは何か?

3、「まったり革命」から「あえて亜細亜主義」へ

4、『新世紀エヴァンゲリオン』劇場版から「セカイ系」へ

5、「脱正義論」から「戦争論」へ

6、「95年の思想」の敗北

7、そして「物語回帰」のゼロ年代へ

第5章 戦わなければ、生き残れない—サヴァイヴ系の系譜

1、9・11後の世界−分岐点としての2001年

2、<少年ジャンプ>から考える−「トーナメント」から「カードゲーム」へ

3、そして、日常のサヴァイブへ−『無限のリヴァイアス』

4、「スクールカースト小説」に見るバトルロワイヤルの進行

5、動員ゲーム=バトルロワイヤルの克服に向けて

第6章 私たちは今、どこにいるのか—決断主義のゼロ年代の現実認知

1、セカイ系はなぜ新伝綺に敗れたか

2、西尾維新の「転向」とセカイ系の本質

3、私たちは今、どこにいるのか?

4、時代を祝福しながら克服すること

第7章 宮藤官九郎はなぜ「地名」にこだわるのか—(郊外型)中間共同体の再構成

1、ゼロ年代の想像力−その3つの可能性

2、すべては「池袋」からはじまった

3、そして「木更津」へ

4、臨界点としての「マンハッタン」

5、そして、伝統的共同体へ

第8章 ふたつの『野ブタ。』のあいだで—木皿泉と動員ゲームの離脱可能性

1、決断主義的動員ゲーム=バトルロワイヤルを解剖する

2、書き換え可能な「小さな世界」−『野ブタ。』の描いたもの

3、『すいか』と木皿泉

4、木皿泉の挑戦−もうひとつの『野ブタ。』へ

5、バトルロワイヤルの離脱可能性

6、そして、弱い私たちのために−『セクシーボイスアンドロボ』

第9章 解体者としてのよしながふみ—24年組から遠く離れて

1、決断主義は共同性の暴力を生む/暴力に抗うために

2、山岸涼子と厩戸皇子の呪縛

3、継承者としての吉田秋生

4、解体者としてのよしながふみ

第10章 肥大する母性のディストピア—空転するマチズモと高橋留美子の「重力」

1、なぜ、セクシュアリティの問題を扱うか

2、自己反省が再強化するマッチョイズム

3、「母性」の暴力が想定する世界

4、高橋留美子の「重力」を超えて

5、「母性」のサブ・カルチャー史が必要

第11章 「成熟」をめぐって—新教養主義の可能性と限界

1、「大人になれ」派と「子供でいいじゃん」派

2、家族から擬似家族へ−『どろろ』の系譜

3、新教養主義という可能性

4、新教養主義の限界

第12章 仮面ライダーにとって「変身」とは何か—「正義」と「成熟」の問題系

1、現代における「成熟」とは何か

2、時代を「ゼロ」からはじめるために−『仮面ライダークウガ』

3、90年代からゼロ年代へ−『仮面ライダーアギト』『仮面ライダー龍騎』

4、正義の問題系の臨界点−『仮面ライダー555』

5、臨界点後の迷走期へ−『剣』『響鬼』『カブト』

6、「変身」の意味の変化−『仮面ライダー電王』

第13章 昭和ノスタルジアとレイプ・ファンタジー—物語への態度をめぐって

1、なぜ、「昭和」に惹かれるのか

2、『オトナ帝国の逆襲』と自己反省の問題

3、「安全な痛み」とどう向き合うか

4、もはや(「自己反省」の機能する)「戦後」ではない

5、「安全に痛い」自己反省を超えて

第14章 「青春」はどこに存在するか—「ブルーハーツ」から「パーランマウム」へ

1、なぜ「学園」を回顧するのか?

2、滝本竜彦はなぜ「引きこもった」のか

3、凉宮ハルヒの憂鬱−「セカイ系」の臨界点

4、「脱セカイ系」としてのハルヒ

5、『ハルヒ』的ルサンチマンから『らき☆すた』的排除型社会へ

6、「ブルーハーツ」から「パーランマウム」へ

第15章 脱「キャラクター」論—ケータイ小説と「物語」の逆襲

1、ケータイ小説という「怪物」

2、「脱・キャラクター」としてのケータイ小説

3、コミュニケーションがすべてを決定する社会

第16章 時代を祝福/葬送するために—「決断主義のゼロ年代」を超えて

1、不可視/不可避のコミュニケーション

2、Open the door−ドアを開けろ!

3、「終わり」を見つめながら

4、恋愛から友情へ、家族から擬似家族へ

5、(その程度には自由で、可能性にあふれた)未来に向けて

前半がとくに面白かった。

東浩紀を筆頭とする批評家を批判するくだりが、ないものねだりの反抗期的文章で、へたすれば宇野氏の主張そのものが届きにくくなっているように思えて、面白い。

たとえば、第1章。

「これらの作品はいずれも時代を代表する人気作品であり、周辺文化や後続作品に対する影響も極めて大きいにもかかわらず、批評家たちにほぼ無視されている」

と、嘆くが、ほんの10行ほど前に、

「社会が『何もしてくれない』ことは徐々に当たり前のこと、前提として受け入れられるようになり、その前提の上でどう生きていくのかという問題に物語の想像力は傾き始めたのだ」

と、書いたばっかりである。他の批評家たちは何もしてくれないのである。それが前提なのである。

本書でとりあげられる漫画やテレビ番組などは、ヒットした作品がほとんどで、そのぶん、読みやすくて、楽しい。批評、という面では、それは正しいのだろうが、批評家ならぬ単なる一般読者、視聴者である僕としてみれば、流行ったものを必ずしも追いかけているわけではない。

今流行っているものでなく、昔の映画などを楽しく見ていたりする。漫画も今人気の漫画と昭和の漫画をほぼ同じ距離感で読んでいる。小説で今、一番面白いのは戦前に活躍した大下宇陀児だ。それらを、現在という時間に存在している自分に関連づけて解釈する必要も感じない。なぜなら、人間はそれ自体、時空をこえているからだ。時空にしばりつけられているのは、いわゆる「世間」や「大衆」などの「一般ピープル」なのである。一般ピープルと言う存在に、僕はまだお目にかかったことがないので、それは空想上の虚構のキャラクターなんじゃないか、と思う。今流行中のものを本当にいいと思って追いかけている人なんて、いるんだろうか。普通は、マスコミが「流行」と言ったときには、既に一番面白い時期は過ぎているか、単にマスコミのでっちあげでしかないことくらい、みんな知っているのである。本書でとりあげられた、たとえば『ドラゴン桜』は、ドラマ化されるまでが一番面白かったことくらい、漫画を読む人なら誰でも知っているが、流行したとされるのは、ドラマ化以降である。このときの流行に流された人、って、実在したのか?

また、本書ではさっきも言ったが、「ないものねだり」で論旨を進める部分が多い。

たとえば「アニメ作家・谷口悟郎作品についての批評はほぼ存在しないに等しい」

と書き、それを「黙殺」と表現する。

これと同じようなやりかたで言えば、ゼロ年代の想像力を語るうえで、ドラマや小説よりも重要だと思われるものが、本書には欠けている。「お笑い」だ。本書が「お笑い」についてまったく触れていないのは、読んでいて不気味に感じるほどである。

また、「音楽」に触れていないのも不気味だ。音楽を扱った映画について触れることはあっても、音楽そのものについてはまったく触れていない。

また、「アイドル」だってゼロ年代の想像力を語るうえでは欠かせない。だが、欠けている。ひょっとして、宇野氏はアイドルの現場に行ったこともないのではないか、と心配になるほどなのだ。

このように本書では「お笑い」と「音楽」、「アイドル」を「黙殺」しているのである。

もちろん、だからと言って、本書の新しさや面白さが減じられているわけではない。それは、自分が触れてほしい作品を触れていないからと言って「黙殺」などとマイナス評価を普通は下さないのと同様なのだ。

美山加恋の『10歳のキモチ』を読んだ。

2007年の本で、現在美山加恋は中学生。

お父さんが作ったキムチが大好物、と言ってるので、本のタイトルは、当初は『10歳のキムチ』だったにちがいない!(憶測)

取材と文は『誘拐逃避行−少女沖縄「連れ去り」事件』の河合香織。

以下、目次。

Chapter1 10歳×美山加恋

大好きなかぞく/小さいころの思い出/わかいおばあちゃん/なみだが出るとき/習いごと/学校生活/友だちと親友/恋のこと/朝の習慣/おしゃれ大好き/好きな食べもの/たからものとヒミツ/パソコンとケータイ/気になるニュース/おこづかい/いじめ/終わりの風景/幸せってなぁに?/これからの夢/10代でやってみたいこと

Chapter2 子役×美山加恋

げきだんとの出会い/はじめての仕事/連ドラの思い出/セリフの覚え方、役の作り方/共演者から学んだこと/気をつけていること/働くということ/ファンの人のこと/子役を目指すお友だちへ/仕事のワザ

Chapter3 10歳の足あと

10歳年表/お仕事代表作/加恋のイラスト日記/加恋のチェキショット☆/メッセージ

Chapter4 大人たちが見た美山加恋とは?

登坂琢磨さん(毎日放送プロデューサー)

重松圭一さん(関西テレビプロデューサー)

KYOKOさん(振り付け師)

小池那珠子さん(美山加恋のマネージャー)

美山加恋の母

エピローグ 河合香織(ノンフィクションライター)

15歳に女優になり、その後料理人を目指している美山加恋ちゃん。

一生懸命働いているお父さんを見て、泣いてしまった美山加恋ちゃん。

そんな彼女の名言は、これ。

「大人と子どもの違いは、子どもはまだ学ぶべきことがある。大人はもう学んだから、あとは幸せに生きるだけ」

いや〜〜。僕なんかまだまだ子どもですわ!

2007年の本で、現在美山加恋は中学生。

お父さんが作ったキムチが大好物、と言ってるので、本のタイトルは、当初は『10歳のキムチ』だったにちがいない!(憶測)

取材と文は『誘拐逃避行−少女沖縄「連れ去り」事件』の河合香織。

以下、目次。

Chapter1 10歳×美山加恋

大好きなかぞく/小さいころの思い出/わかいおばあちゃん/なみだが出るとき/習いごと/学校生活/友だちと親友/恋のこと/朝の習慣/おしゃれ大好き/好きな食べもの/たからものとヒミツ/パソコンとケータイ/気になるニュース/おこづかい/いじめ/終わりの風景/幸せってなぁに?/これからの夢/10代でやってみたいこと

Chapter2 子役×美山加恋

げきだんとの出会い/はじめての仕事/連ドラの思い出/セリフの覚え方、役の作り方/共演者から学んだこと/気をつけていること/働くということ/ファンの人のこと/子役を目指すお友だちへ/仕事のワザ

Chapter3 10歳の足あと

10歳年表/お仕事代表作/加恋のイラスト日記/加恋のチェキショット☆/メッセージ

Chapter4 大人たちが見た美山加恋とは?

登坂琢磨さん(毎日放送プロデューサー)

重松圭一さん(関西テレビプロデューサー)

KYOKOさん(振り付け師)

小池那珠子さん(美山加恋のマネージャー)

美山加恋の母

エピローグ 河合香織(ノンフィクションライター)

15歳に女優になり、その後料理人を目指している美山加恋ちゃん。

一生懸命働いているお父さんを見て、泣いてしまった美山加恋ちゃん。

そんな彼女の名言は、これ。

「大人と子どもの違いは、子どもはまだ学ぶべきことがある。大人はもう学んだから、あとは幸せに生きるだけ」

いや〜〜。僕なんかまだまだ子どもですわ!

『ヘドロ宇宙モデル』

2009年9月16日 読書

泉和良の『ヘドロ宇宙モデル』を読んだ。講談社BOX。

タイトルはSFっぽいけど、宇宙モデルは宇宙の生成から崩壊までをシミュレートした遊具インテリアみたいなもの。

タイトルから受ける印象ではぶっとんだ破格のストーリーのようだが、読んでみると、これがたんたんとした物語。文章もちゃんと読ませる文体で、非常に意外。

以下、目次。

1.退職後7日目・31歳の男

2.退職後8日目・燃えないゴミの日の女の子

3.(宇宙モデルとコンビニまでの不安な道のり)

4.(スフィアと彼女の顔と月)

5.(過去からの追跡者)

6.退職後9日目・燃えないゴミの日翌日・再犯

7.(猫道)

8.(すき焼きと最低人間)

9.退職後10日目・燃えないゴミの日から3日目・ファミレス逃亡翌日

10.退職後11日目・燃えないゴミの日から4日目・謎の地図

11.(旅立ち)

12.(ルーム203)

13.(拡大機能)

14.退職後12日目・燃えないゴミの日から5日目・自慰行為・時間の止まった世界

15.(星を見る父と娘)

16.退職後13日目・燃えないゴミの日から6日目・武器・僕らの不安

17.(泣き声)

18.退職後14日目・燃えないゴミの日から7日目・夢の残像・麻痺

19.(祈り)

20.退職後15日目・燃えないゴミの日から8日目・僕のモデルを挟み対峙する僕と清水父娘

21.退職後16日目・燃えないゴミの日から9日目・鬼来たる

22.(雨の中の格闘)

23.退職後17日目・燃えないゴミの日から10日目・惑星Aの1001の夜

24.(ブラックホール・フォーチュン)

25.退職後18日目・燃えないゴミの日から11日目・6枚目のメモ

26.退職後19日目・燃えないゴミの日から12日目・月曜の午前〜午後

27.(鬼ババ)

28.(ジュンの祖父)

29.(すき焼き再来と宇宙ボトルメール)

30.(緩やかんい接近する距離)

31.退職後20日目・燃えないゴミの日から13日目・スフィア損傷翌日・裸回顧

32.(電話・オバ)

33.(宇宙ボトルメール)

34.退職後21日目・燃えないゴミの日から14日目・スフィア損傷3日目・宇宙ボトルメール2

35.(自称、宇宙モデルエンジン開発者のサイト)

36.(ブラックホールよ、止まれ)

37.退職後22日目・燃えないゴミの日から15日目・スフィア損傷4日目・公園

無職の主人公、これがなさけない、ふがいない、たよりない。

他の登場人物は、主人公と友情をかわす不思議な女子高生、ストーカー女、美人の鬼ババ。となると、まるでNHKにようこそっぽい世界で、舞台となるのは、「部屋とコンビニとファミレス」これはSFどころか私小説だったのか。

誰に届くかわからない宇宙ボトルメールの発想はセンチメンタルでロマンチックだが、室内に届くメールだから、部屋が宇宙につながっているイメージ。これはセカイ系ならぬウチュウ系だったのか。作中、宇宙モデルに寄せて、こんな文章がある。

「僕は何より孤独を恐れているのだ。誰からも認識されなくなってしまうことに耐えられない人間なのだ」

「例えば宇宙の外側には神様のような人がいて、その人がどこからともなく自分を見守ってくれているのではないか、と思いたかったのかもしれない。それなら、たとえ僕がひとりぼっちになって、誰からも認められなくなったとしても、その人に見守られていると思うことで安心できるからだ。僕やジュンが宇宙モデルの中を漂う小さな銀河を見守るみたいに、誰かに自分を見守っていて欲しいのだ」

「孤独に怯える僕らというのは、何かしらそういう自分を見守ってくれる存在を求めていて、そしてまた誰からも認められない寂しさを知っている分、誰かを見守っていたいのかもしれない」

「宇宙モデルというのは、そんな孤独から逃れようとする僕らにとっての、ささやかな祈り」

なるほど。これは、SFどころか、自分に言い聞かせるための私小説みたいなものだったのか。それはさっきも書いたか。いや、藤子F不二雄にならって言えば、「すこしフィクション」の「SF」なのか。

タイトルはSFっぽいけど、宇宙モデルは宇宙の生成から崩壊までをシミュレートした遊具インテリアみたいなもの。

タイトルから受ける印象ではぶっとんだ破格のストーリーのようだが、読んでみると、これがたんたんとした物語。文章もちゃんと読ませる文体で、非常に意外。

以下、目次。

1.退職後7日目・31歳の男

2.退職後8日目・燃えないゴミの日の女の子

3.(宇宙モデルとコンビニまでの不安な道のり)

4.(スフィアと彼女の顔と月)

5.(過去からの追跡者)

6.退職後9日目・燃えないゴミの日翌日・再犯

7.(猫道)

8.(すき焼きと最低人間)

9.退職後10日目・燃えないゴミの日から3日目・ファミレス逃亡翌日

10.退職後11日目・燃えないゴミの日から4日目・謎の地図

11.(旅立ち)

12.(ルーム203)

13.(拡大機能)

14.退職後12日目・燃えないゴミの日から5日目・自慰行為・時間の止まった世界

15.(星を見る父と娘)

16.退職後13日目・燃えないゴミの日から6日目・武器・僕らの不安

17.(泣き声)

18.退職後14日目・燃えないゴミの日から7日目・夢の残像・麻痺

19.(祈り)

20.退職後15日目・燃えないゴミの日から8日目・僕のモデルを挟み対峙する僕と清水父娘

21.退職後16日目・燃えないゴミの日から9日目・鬼来たる

22.(雨の中の格闘)

23.退職後17日目・燃えないゴミの日から10日目・惑星Aの1001の夜

24.(ブラックホール・フォーチュン)

25.退職後18日目・燃えないゴミの日から11日目・6枚目のメモ

26.退職後19日目・燃えないゴミの日から12日目・月曜の午前〜午後

27.(鬼ババ)

28.(ジュンの祖父)

29.(すき焼き再来と宇宙ボトルメール)

30.(緩やかんい接近する距離)

31.退職後20日目・燃えないゴミの日から13日目・スフィア損傷翌日・裸回顧

32.(電話・オバ)

33.(宇宙ボトルメール)

34.退職後21日目・燃えないゴミの日から14日目・スフィア損傷3日目・宇宙ボトルメール2

35.(自称、宇宙モデルエンジン開発者のサイト)

36.(ブラックホールよ、止まれ)

37.退職後22日目・燃えないゴミの日から15日目・スフィア損傷4日目・公園

無職の主人公、これがなさけない、ふがいない、たよりない。

他の登場人物は、主人公と友情をかわす不思議な女子高生、ストーカー女、美人の鬼ババ。となると、まるでNHKにようこそっぽい世界で、舞台となるのは、「部屋とコンビニとファミレス」これはSFどころか私小説だったのか。

誰に届くかわからない宇宙ボトルメールの発想はセンチメンタルでロマンチックだが、室内に届くメールだから、部屋が宇宙につながっているイメージ。これはセカイ系ならぬウチュウ系だったのか。作中、宇宙モデルに寄せて、こんな文章がある。

「僕は何より孤独を恐れているのだ。誰からも認識されなくなってしまうことに耐えられない人間なのだ」

「例えば宇宙の外側には神様のような人がいて、その人がどこからともなく自分を見守ってくれているのではないか、と思いたかったのかもしれない。それなら、たとえ僕がひとりぼっちになって、誰からも認められなくなったとしても、その人に見守られていると思うことで安心できるからだ。僕やジュンが宇宙モデルの中を漂う小さな銀河を見守るみたいに、誰かに自分を見守っていて欲しいのだ」

「孤独に怯える僕らというのは、何かしらそういう自分を見守ってくれる存在を求めていて、そしてまた誰からも認められない寂しさを知っている分、誰かを見守っていたいのかもしれない」

「宇宙モデルというのは、そんな孤独から逃れようとする僕らにとっての、ささやかな祈り」

なるほど。これは、SFどころか、自分に言い聞かせるための私小説みたいなものだったのか。それはさっきも書いたか。いや、藤子F不二雄にならって言えば、「すこしフィクション」の「SF」なのか。

『青年のための読書クラブ』

2009年9月15日 読書

桜庭一樹の『青年のための読書クラブ』を読んだ。

東京、山の手の女子総合学園、聖マリアナ学園を舞台にした連作集。

学内のはみだし者が集う「読書クラブ」のメンバーが、聖マリアナ学園設立の1919年から、100年間にわたる学園の歴史から消された事件を綴った「読書クラブ誌」の体裁をとっている。

学園もので「読書クラブ」「演劇部」という題材のせいか、文学、演劇のかおり高い文章で綴られる。とくに第1章などは、予告編的文体で、魅せられる。それぞれ、最初に『シラノ・ド・ベルジュラック』(第1章)、『哲学的福音南瓜書』(第2章)、『マクベス』(第3章)、『緋文字』(第4章)、『紅はこべ』(第5章)からの引用があり、作品もそれをモチーフにしている。

登場人物の名前も、いかにも女性の文学らしく、長谷部時雨、五月雨永遠、黒夢蘭子などそれらしく命名されている。

女子学園のなかの読書クラブというと「文学にかかわる議論をしながら過ごした激しく浮世離れした時間」「一人きりで書物に耽溺した時間」で塗り込められた、とざされた世界を想定するのが通常だが、物語ではそのとき社会では何が起こっていたかに触れて、いやおうなく社会の受けている彼女たちの姿を描いている。

女子たちの描き方も容赦ないリアリズムであり、間違っても『マリア様がみてる』には出て来ない女子たちが主人公になっているのが、面白い。

自分が女子学園に勤務していた頃を思い出した。そうそう、リアルな女の子って、こうなんだ、と。

以下、それぞれの物語について。

ネタバレしかしていないので、要注意。

第1章 烏丸紅子恋愛事件(1969年度)

コテコテの大阪人、烏丸紅子を「王子」に仕立てようと、自らシラノ・ド・ベルジュラックを買って出る醜女の才媛、妹尾アズサ。

エスの魅力で王子になりおおせるが、紅子がほんものの男に恋をしてしまい、失墜する。

第2章 聖女マリアナ消失事件(1960年度)

1919年学園設立の経緯に関する物語。

敬虔な聖女マリアナと、無神論の兄ミシェール。マリアナはミシェールの死後、日本に渡って学園を設立する。1959年、マリアナの銅像が建設された後に、マリアナは忽然と小さな家から姿を消す。雪に覆われた冬の学園で、足跡ひとつ残さずに。その家に残っていた煙突掃除夫の老人に聞いても、謎は解けない。

真相は、2つの人物入れ替わり。

第3章 奇妙な旅人(1990年度)

バブルの落とし子、「扇子の娘たち」による革命の嵐。

第4章 一番星(2009年度)

ロックバンド「人体模型の夜」のボーカルになって大人気になる山口十五夜。

激しい曲調のレパートリーが多いなか、新曲は『緋文字』と題したバラードで、慕っていた女性に裏切られたことを歌う。裏切りの真相はともかく、それにいたる推理が堅実。

第5章 ハビトゥス&プラティーク(2019年度)

没収された携帯電話や音楽端末を取り返し、ブーゲンビリアの花を残す「ブーゲンビリアの君」。教官室に忍び込む方法は、変装。

ここで第1章の登場人物が再登場。

東京、山の手の女子総合学園、聖マリアナ学園を舞台にした連作集。

学内のはみだし者が集う「読書クラブ」のメンバーが、聖マリアナ学園設立の1919年から、100年間にわたる学園の歴史から消された事件を綴った「読書クラブ誌」の体裁をとっている。

学園もので「読書クラブ」「演劇部」という題材のせいか、文学、演劇のかおり高い文章で綴られる。とくに第1章などは、予告編的文体で、魅せられる。それぞれ、最初に『シラノ・ド・ベルジュラック』(第1章)、『哲学的福音南瓜書』(第2章)、『マクベス』(第3章)、『緋文字』(第4章)、『紅はこべ』(第5章)からの引用があり、作品もそれをモチーフにしている。

登場人物の名前も、いかにも女性の文学らしく、長谷部時雨、五月雨永遠、黒夢蘭子などそれらしく命名されている。

女子学園のなかの読書クラブというと「文学にかかわる議論をしながら過ごした激しく浮世離れした時間」「一人きりで書物に耽溺した時間」で塗り込められた、とざされた世界を想定するのが通常だが、物語ではそのとき社会では何が起こっていたかに触れて、いやおうなく社会の受けている彼女たちの姿を描いている。

女子たちの描き方も容赦ないリアリズムであり、間違っても『マリア様がみてる』には出て来ない女子たちが主人公になっているのが、面白い。

自分が女子学園に勤務していた頃を思い出した。そうそう、リアルな女の子って、こうなんだ、と。

以下、それぞれの物語について。

ネタバレしかしていないので、要注意。

第1章 烏丸紅子恋愛事件(1969年度)

コテコテの大阪人、烏丸紅子を「王子」に仕立てようと、自らシラノ・ド・ベルジュラックを買って出る醜女の才媛、妹尾アズサ。

エスの魅力で王子になりおおせるが、紅子がほんものの男に恋をしてしまい、失墜する。

第2章 聖女マリアナ消失事件(1960年度)

1919年学園設立の経緯に関する物語。

敬虔な聖女マリアナと、無神論の兄ミシェール。マリアナはミシェールの死後、日本に渡って学園を設立する。1959年、マリアナの銅像が建設された後に、マリアナは忽然と小さな家から姿を消す。雪に覆われた冬の学園で、足跡ひとつ残さずに。その家に残っていた煙突掃除夫の老人に聞いても、謎は解けない。

真相は、2つの人物入れ替わり。

第3章 奇妙な旅人(1990年度)

バブルの落とし子、「扇子の娘たち」による革命の嵐。

第4章 一番星(2009年度)

ロックバンド「人体模型の夜」のボーカルになって大人気になる山口十五夜。

激しい曲調のレパートリーが多いなか、新曲は『緋文字』と題したバラードで、慕っていた女性に裏切られたことを歌う。裏切りの真相はともかく、それにいたる推理が堅実。

第5章 ハビトゥス&プラティーク(2019年度)

没収された携帯電話や音楽端末を取り返し、ブーゲンビリアの花を残す「ブーゲンビリアの君」。教官室に忍び込む方法は、変装。

ここで第1章の登場人物が再登場。

『きみが選んだ死刑のスイッチ』

2009年9月14日 読書

森達也の『きみが選んだ死刑のスイッチ』を読んだ。

以下、目次。

「○○くんが、こんなに悪いことをしました」

学校もひとつの「社会」だから

証言はなぜ食い違う?

事件は毎日起きている

第1章 罪と罰

文明が少しずつ成熟するとともに、「犯してはならない罪」とこれに「対応する罰の程度」をきちんと決めておこうというルールが決まってきた。同じルール違反をしたならその罰の重さがちがわないように、つまりはいつでもだれにとっても公平であるようにというわけだ。けれども忘れてはいけないのは、最終的に罰を決める、つまり裁くのは方程式でもパソコンでもなく、「人」だということ。

ルールとタブー、罪と罰

目には目を、歯には歯を

裁くのは、人

「疑わしきは罰せず」

時代/場所が変われば法も変わる

「権力」の意味

なぜ人は「法」を守るのか?

日本の「民主主義」

国家は「憲法」に逆らえない

「国家」はどうして必要なの?

アブナっかしい民主主義

三権分立を思い出そう

「まずは処刑。判決はあとじゃ!」

第2章 冤罪

裁判で容疑が確定されるまでは、無罪という前提で扱わないといけないということを知っている?ところで警察や検察、そして弁護士だって、いつもけっしてまちがえないというわけではない。マスメディアの報道がまちがった世論をつくり出し、それらが無実の人を有罪にしてしまうことだって、いままでに、そしていまだってたくさんあるんだ。

ならば、裁判だ。

裁判官も人の子

取り返しのつかない報道

トップニュースと真実

あいつが犯人だろう!?

真犯人がみつからなければ

認められない無罪

逮捕されても、犯人じゃない

正しい裁判を保障するもの

第3章 裁判員制度

あなたも知っているかもしれないけれど、裁判員制度とは、国民が裁判に参加することだ。でもここで落ち着いて考えてみよう。なんでそんなことが突然決まって、しかもなぜぼくらはその制度を強制されるのだろう?この制度を取り入れなくてはならない理由について、少していねいに考えてみたい。

日弁連のホームページから

最高裁判所のホームページから

日記をつければ逮捕です

丸くて白いものは?

なぜか、理由をおしえてほしい

法律の知識、ってなんだ

あなたが加害者になるとき

逮捕されたらどうなるの?

もっともっと重い罰を!

わかりやすさときれいごと

早く死刑に!

誰にも言わずに理解を深める

王さまの耳はロバの耳

市民感覚も暴走する

未整備カーで高速へ!

小学生にもわからない裁判員制度のイロハ(マンガ)

第4章 死刑

このままでいけば、あなたがそのうち裁判員に選ばれる可能性はけっして低くはない。そして裁判員が参加する裁判は、被告人を死刑にするかどうかを決断しなければいけない重大な裁判であることが少なくないんだ。ならば考えよう。死刑とはどんなものなのか、どんな意味があるのか。それを知らなければあなたは決めることなどできない。当たり前のことだ。

死刑が増えるわけ

死刑、当たり前?

死刑と密室

死刑囚の罰

死刑と極刑

死刑の方法

死刑と屠畜

死刑の歴史

死刑廃止国のデータ

死刑と世論

死刑と信念

死刑と警戒心

死刑と国家

死刑とメディア

死刑と仮想敵

死刑の意味

死刑と命

死刑と応報感情

死刑のスイッチ

ラストで書かれた、死刑反対の主張は非常にわかりやすい。

死刑存置の根拠2つに対して森氏はこたえる。

1、「死刑がなくなれば凶悪な犯罪が増える」

実際にそうなっていないことが世界レベルで証明されている。

2、「被害者遺族の仇を討ちたいとの気持ちに応えねばならない」

もしもそうなら、死刑を公開して、なぶり殺しにすればよい。

遺族の気持ちにしたがって量刑が変わるなら、罪刑法定主義という近代司法国家の大原則を放棄することになる。

ふむふむ。

それと、当事者が「殺せ」と言いたい気持ちはわかるが、当事者でない人間が「殺せ」ということに違和感を覚える、という意見もよくわかる。

死刑を存置する立場をとる、ということは、絞首刑のスイッチを押せと言われたら、迷いなく押して人を殺せる、ということになる。

僕みたいな、いつ自分が加害者になるかもしれない人間は、なんといっても森氏に頑張っていただきたいのである。

以下、目次。

「○○くんが、こんなに悪いことをしました」

学校もひとつの「社会」だから

証言はなぜ食い違う?

事件は毎日起きている

第1章 罪と罰

文明が少しずつ成熟するとともに、「犯してはならない罪」とこれに「対応する罰の程度」をきちんと決めておこうというルールが決まってきた。同じルール違反をしたならその罰の重さがちがわないように、つまりはいつでもだれにとっても公平であるようにというわけだ。けれども忘れてはいけないのは、最終的に罰を決める、つまり裁くのは方程式でもパソコンでもなく、「人」だということ。

ルールとタブー、罪と罰

目には目を、歯には歯を

裁くのは、人

「疑わしきは罰せず」

時代/場所が変われば法も変わる

「権力」の意味

なぜ人は「法」を守るのか?

日本の「民主主義」

国家は「憲法」に逆らえない

「国家」はどうして必要なの?

アブナっかしい民主主義

三権分立を思い出そう

「まずは処刑。判決はあとじゃ!」

第2章 冤罪

裁判で容疑が確定されるまでは、無罪という前提で扱わないといけないということを知っている?ところで警察や検察、そして弁護士だって、いつもけっしてまちがえないというわけではない。マスメディアの報道がまちがった世論をつくり出し、それらが無実の人を有罪にしてしまうことだって、いままでに、そしていまだってたくさんあるんだ。

ならば、裁判だ。

裁判官も人の子

取り返しのつかない報道

トップニュースと真実

あいつが犯人だろう!?

真犯人がみつからなければ

認められない無罪

逮捕されても、犯人じゃない

正しい裁判を保障するもの

第3章 裁判員制度

あなたも知っているかもしれないけれど、裁判員制度とは、国民が裁判に参加することだ。でもここで落ち着いて考えてみよう。なんでそんなことが突然決まって、しかもなぜぼくらはその制度を強制されるのだろう?この制度を取り入れなくてはならない理由について、少していねいに考えてみたい。

日弁連のホームページから

最高裁判所のホームページから

日記をつければ逮捕です

丸くて白いものは?

なぜか、理由をおしえてほしい

法律の知識、ってなんだ

あなたが加害者になるとき

逮捕されたらどうなるの?

もっともっと重い罰を!

わかりやすさときれいごと

早く死刑に!

誰にも言わずに理解を深める

王さまの耳はロバの耳

市民感覚も暴走する

未整備カーで高速へ!

小学生にもわからない裁判員制度のイロハ(マンガ)

第4章 死刑

このままでいけば、あなたがそのうち裁判員に選ばれる可能性はけっして低くはない。そして裁判員が参加する裁判は、被告人を死刑にするかどうかを決断しなければいけない重大な裁判であることが少なくないんだ。ならば考えよう。死刑とはどんなものなのか、どんな意味があるのか。それを知らなければあなたは決めることなどできない。当たり前のことだ。

死刑が増えるわけ

死刑、当たり前?

死刑と密室

死刑囚の罰

死刑と極刑

死刑の方法

死刑と屠畜

死刑の歴史

死刑廃止国のデータ

死刑と世論

死刑と信念

死刑と警戒心

死刑と国家

死刑とメディア

死刑と仮想敵

死刑の意味

死刑と命

死刑と応報感情

死刑のスイッチ

ラストで書かれた、死刑反対の主張は非常にわかりやすい。

死刑存置の根拠2つに対して森氏はこたえる。

1、「死刑がなくなれば凶悪な犯罪が増える」

実際にそうなっていないことが世界レベルで証明されている。

2、「被害者遺族の仇を討ちたいとの気持ちに応えねばならない」

もしもそうなら、死刑を公開して、なぶり殺しにすればよい。

遺族の気持ちにしたがって量刑が変わるなら、罪刑法定主義という近代司法国家の大原則を放棄することになる。

ふむふむ。

それと、当事者が「殺せ」と言いたい気持ちはわかるが、当事者でない人間が「殺せ」ということに違和感を覚える、という意見もよくわかる。

死刑を存置する立場をとる、ということは、絞首刑のスイッチを押せと言われたら、迷いなく押して人を殺せる、ということになる。

僕みたいな、いつ自分が加害者になるかもしれない人間は、なんといっても森氏に頑張っていただきたいのである。

『西の魔女が死んだ』

2009年9月13日 読書

梨木香歩の『西の魔女が死んだ』

ターシャ・チューダーみたいなおばあちゃん。

不登校の娘が彼女のもとで、癒しと精神力鍛練のレシピを受け取る。

フワフワしたカントリーなムードをぶちこわすのは、武骨なゲンジという男だが、最後の最後に「ゲンジ、おまえ、やるなあ」と思わせるエピソードが出て来て救われる。

NHK-FM「現代の音楽」は、前回に続いてターネイジ。

猿谷 紀郎

− 音の現在(いま)〜

マーク・アントニー・ターネイジ −(2)

「ユア・ロッカバイ(1992−93)」

マーク・アントニー・ターネイジ作曲

(21分49秒)

(サクソフォーン)マーティン・ロバートソン

(管弦楽)BBC交響楽団

(指揮)アンドリュー・デイヴィス

<PolyGram POCL−8004>

「“ブラッド・オン・ザ・フロア(1993−96)”から

“注射針”」マーク・アントニー・ターネイジ作曲

(4分46秒)

(ギター)ジョン・スコフィールド

(ドラム・キット)ピーター・アースキン

(サクソフォーン、バス・クラリネット)

マーティン・ロバートソン

(アンサンブル)アンサンブル・モデルン

(指揮)ピーター・ランデル

「“ブラッド・オン・ザ・フロア(1993−96)”から

“恐れを払いのけて”」マーク・アントニー・ターネイジ作曲

(15分48秒)

(トランペット)ウィリアム・フォアマン

(トランペット)ブルース・ノックルズ

(アンサンブル)アンサンブル・モデルン

(指揮)ピーター・ランデル

<PolyGram POCL−8013>

ターシャ・チューダーみたいなおばあちゃん。

不登校の娘が彼女のもとで、癒しと精神力鍛練のレシピを受け取る。

フワフワしたカントリーなムードをぶちこわすのは、武骨なゲンジという男だが、最後の最後に「ゲンジ、おまえ、やるなあ」と思わせるエピソードが出て来て救われる。

NHK-FM「現代の音楽」は、前回に続いてターネイジ。

猿谷 紀郎

− 音の現在(いま)〜

マーク・アントニー・ターネイジ −(2)

「ユア・ロッカバイ(1992−93)」

マーク・アントニー・ターネイジ作曲

(21分49秒)

(サクソフォーン)マーティン・ロバートソン

(管弦楽)BBC交響楽団

(指揮)アンドリュー・デイヴィス

<PolyGram POCL−8004>

「“ブラッド・オン・ザ・フロア(1993−96)”から

“注射針”」マーク・アントニー・ターネイジ作曲

(4分46秒)

(ギター)ジョン・スコフィールド

(ドラム・キット)ピーター・アースキン

(サクソフォーン、バス・クラリネット)

マーティン・ロバートソン

(アンサンブル)アンサンブル・モデルン

(指揮)ピーター・ランデル

「“ブラッド・オン・ザ・フロア(1993−96)”から

“恐れを払いのけて”」マーク・アントニー・ターネイジ作曲

(15分48秒)

(トランペット)ウィリアム・フォアマン

(トランペット)ブルース・ノックルズ

(アンサンブル)アンサンブル・モデルン

(指揮)ピーター・ランデル

<PolyGram POCL−8013>

『ブランク 空白に棲むもの』

2009年9月10日 読書

倉阪鬼一郎の『ブランク 空白に棲むもの』を読んだ。

エキセントリックでぶっとんだ邪神退治の物語。

身体が左右に揺れたあと、メトロポリスみたいに白髪になり、スキャナーズみたいに頭が破裂する事件が連続しておこる。

マスコミはホワイトデスシンドロームと煽る。

見えないものやあっちの世界の存在が見えてしまうたちの名探偵と、天才将棋少年がタッグを組んで、数式によって召喚された邪神と闘う。

めちゃくちゃ面白かった。

途中に読者への挑戦状もはさまれている。

以下、ネタバレしかしていないので、要注意。

邪神がSNSのコミュニティトップ画像を使って、頭破裂の種をまく、という発想もぶっとんでいるが、邪神を将棋によって退治するのも素晴らしい。

この話は結局は将棋によって異種格闘技を勝利する話なのだ。

将棋は世界の模型であり、最善手を指すことで、邪神を撃破する。

どういうことか、というと、宇宙を将棋盤にみたてて、まさに盤上この一手の決めてとばかりに、駒をバシッと打つのである。

うった駒、「角」は「馬」になり、その馬に数式、公式、音符、将棋の定跡、詰将棋といった人類の叡智の結晶を乗せて、邪神に突撃するのだ。

エキセントリックでぶっとんだ邪神退治の物語。

身体が左右に揺れたあと、メトロポリスみたいに白髪になり、スキャナーズみたいに頭が破裂する事件が連続しておこる。

マスコミはホワイトデスシンドロームと煽る。

見えないものやあっちの世界の存在が見えてしまうたちの名探偵と、天才将棋少年がタッグを組んで、数式によって召喚された邪神と闘う。

めちゃくちゃ面白かった。

途中に読者への挑戦状もはさまれている。

以下、ネタバレしかしていないので、要注意。

邪神がSNSのコミュニティトップ画像を使って、頭破裂の種をまく、という発想もぶっとんでいるが、邪神を将棋によって退治するのも素晴らしい。

この話は結局は将棋によって異種格闘技を勝利する話なのだ。

将棋は世界の模型であり、最善手を指すことで、邪神を撃破する。

どういうことか、というと、宇宙を将棋盤にみたてて、まさに盤上この一手の決めてとばかりに、駒をバシッと打つのである。

うった駒、「角」は「馬」になり、その馬に数式、公式、音符、将棋の定跡、詰将棋といった人類の叡智の結晶を乗せて、邪神に突撃するのだ。

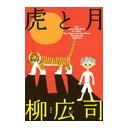

柳広司の『虎と月』を読んだ。

中島敦の『山月記』で虎になった男の息子が主人公。

『山月記』その後、という話でもあり、『山月記』の謎解きにもなっている。

余韻をのこすエンディングも見事。

以下、ネタバレするので、要注意。

「虎」になった、というのは、実は「瘧」になったんじゃないか。とか

「匪賊」になった父と、匪賊を取り締まる役職の友人との再会の際の友情に満ちた漢詩を、同じ音の漢字1字かえるだけで、虎になった話にすることができる。とか。

中島敦の『山月記』で虎になった男の息子が主人公。

『山月記』その後、という話でもあり、『山月記』の謎解きにもなっている。

余韻をのこすエンディングも見事。

以下、ネタバレするので、要注意。

「虎」になった、というのは、実は「瘧」になったんじゃないか。とか

「匪賊」になった父と、匪賊を取り締まる役職の友人との再会の際の友情に満ちた漢詩を、同じ音の漢字1字かえるだけで、虎になった話にすることができる。とか。