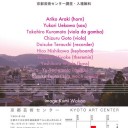

ひびきののりと 瑜伽神社電子音楽奉納コンサート vol. 2 シカトキイタ

野津圭子「The call of the wild」

ヤマシタユミ「電気鹿はヒトの夢を見るか???」

藤田将弥「あっちもこっちも」

Wang Zhaogu 「鹿」

永松ゆか「as a luminograph(続)」

野呂有我「寸断と想像と」

trorez「fragmented nara」

suzukiiiiiiiiii「3onn/Three of change」

大塚勇樹「Stain」

檜垣智也「Shika」

Paul Ramage「Le poisson chat」

天野知亜紀, 牛山泰良, せきみつほ, 山田あい子: インスタレーション

松本威展@ギャラリー勇斎

あらかじめ発掘された時の化石

ならまちのからくりおもちゃ館で、影絵やゲームなど。

元興寺で秋季特別展「小仏塔の世界~舎利奉納と遺骨埋納」

仏塔に舎利、経典、遺骨を埋葬した時代から、墓標へと変化していく姿をあとづける。江戸時代の寺檀制度の定着で、墓石が墓標化し、墓としての仏塔は下火になる。

野津圭子「The call of the wild」

ヤマシタユミ「電気鹿はヒトの夢を見るか???」

藤田将弥「あっちもこっちも」

Wang Zhaogu 「鹿」

永松ゆか「as a luminograph(続)」

野呂有我「寸断と想像と」

trorez「fragmented nara」

suzukiiiiiiiiii「3onn/Three of change」

大塚勇樹「Stain」

檜垣智也「Shika」

Paul Ramage「Le poisson chat」

天野知亜紀, 牛山泰良, せきみつほ, 山田あい子: インスタレーション

松本威展@ギャラリー勇斎

あらかじめ発掘された時の化石

ならまちのからくりおもちゃ館で、影絵やゲームなど。

元興寺で秋季特別展「小仏塔の世界~舎利奉納と遺骨埋納」

仏塔に舎利、経典、遺骨を埋葬した時代から、墓標へと変化していく姿をあとづける。江戸時代の寺檀制度の定着で、墓石が墓標化し、墓としての仏塔は下火になる。

フランス映画祭、今日見たのは、ジャリル・レスペール監督の「イヴ・サンローラン」

イヴ・サンローランの若き日からのキャリアを描く。

出てくる登場人物も、カール・ラガーフェルドや、ジャン・コクトー、クリスチャン・ディオールなどなど、著名人が多く、トリビア的なエピソードもちょくちょくはさまれていて面白い。

また、イヴ・サンローラン財団所有のアーカイブ衣装を使ったファッション・ショーが素晴らしく、ファッション好きにはたまらない。

しかし、公私ともにパートナーだったピエール・ベルジェの視点から描かれているせいか、ファッション界のいろんな出来事以上に、ゲイ・カップルの愛憎が話の大半をしめており、これは、こういうのが好きな女性にとっては、たまらん映画だろうな、と強烈に思った。

この映画で描かれるイヴ・サンローランは、非常に性格的に弱い人間だったことをうかがわせ、しかも、酒やドラッグに溺れたわりに長寿を全うしており、今まで伝記映画になっていなかったのもむべなるかな。

なぜか、ちょっとしか登場しないディオールのことを、すごい人物だったんだな、と思わせる映画でもあった。

http://www.institutfrancais.jp/kansai/events-manager/イヴ・サンローラン/

5日午後3時から、ザ・フェニックスホールに行って、「フルートとハープの 武満の海へ」を見てきた。武満徹の作品を中心に、武満に影響を与えた音楽もあわせて演奏された。自由席だったので、クッションのいい2階席の真ん中最前で見た。

出演は、

荒木まどか(ハープ)

増本竜士(フルート)

プログラムは、

(荒木+増本)

ジャン・ルノワール:聞かせてよ愛の言葉を(シャンソン)

サティ/武満徹:星たちの息子~第一幕への前奏曲〈天職〉 フルートとハープのための~

(増本)

武満徹:エア

(荒木)

黛敏郎:ROKUDAN

~休憩~

(荒木+増本)

ドビュッシー:二つのロマンスより「鐘 」

ドビュッシー:美しき夕暮れ

(荒木)

武満徹:スタンザⅡ~ハープとテープのための~

(増本)

武満徹:【声】 ヴォイス 独奏フルート奏者のための

(荒木+増本)

武満徹:海へⅢ アルトフルートとハープのための1.夜、2.白鯨、3.鱈岬

以下、アンコール

(荒木+増本)

ドビュッシー:小舟にて

武満徹:小さな空

ミュージックコンクレートあり、声を発しながらのフルート演奏あり、と、かなり意欲的なラインナップで堪能できた。

アンコールのときは、ステージのバックが開いて、街の風景のなかでの演奏になった。なんだか、テント芝居のラストみたいで、楽しかった。

午後7時半から、夕顔楼に行って、樋口ヒロユキさんによる「真夜中の博物館~美と幻想のヴンダーカンマー」出版記念トークイベント。

本の出版にいたる経緯からはじまって、美術における循環史観論を展開された。

トーク後は、夕顔楼に集った一癖も二癖もあるアンダーグラウンドの達人たちによるクロストークを、にやにやしながら聞いていた。

榎忠さんもいらっしゃり、いつもイベントの場では、僕が最年長であることが多いのだが、ここでは必ずしもそうではない、というのが面白い。

二十歳そこそこの若者の姿もあり、初々しかった。

イヴ・サンローランの若き日からのキャリアを描く。

出てくる登場人物も、カール・ラガーフェルドや、ジャン・コクトー、クリスチャン・ディオールなどなど、著名人が多く、トリビア的なエピソードもちょくちょくはさまれていて面白い。

また、イヴ・サンローラン財団所有のアーカイブ衣装を使ったファッション・ショーが素晴らしく、ファッション好きにはたまらない。

しかし、公私ともにパートナーだったピエール・ベルジェの視点から描かれているせいか、ファッション界のいろんな出来事以上に、ゲイ・カップルの愛憎が話の大半をしめており、これは、こういうのが好きな女性にとっては、たまらん映画だろうな、と強烈に思った。

この映画で描かれるイヴ・サンローランは、非常に性格的に弱い人間だったことをうかがわせ、しかも、酒やドラッグに溺れたわりに長寿を全うしており、今まで伝記映画になっていなかったのもむべなるかな。

なぜか、ちょっとしか登場しないディオールのことを、すごい人物だったんだな、と思わせる映画でもあった。

http://www.institutfrancais.jp/kansai/events-manager/イヴ・サンローラン/

5日午後3時から、ザ・フェニックスホールに行って、「フルートとハープの 武満の海へ」を見てきた。武満徹の作品を中心に、武満に影響を与えた音楽もあわせて演奏された。自由席だったので、クッションのいい2階席の真ん中最前で見た。

出演は、

荒木まどか(ハープ)

増本竜士(フルート)

プログラムは、

(荒木+増本)

ジャン・ルノワール:聞かせてよ愛の言葉を(シャンソン)

サティ/武満徹:星たちの息子~第一幕への前奏曲〈天職〉 フルートとハープのための~

(増本)

武満徹:エア

(荒木)

黛敏郎:ROKUDAN

~休憩~

(荒木+増本)

ドビュッシー:二つのロマンスより「鐘 」

ドビュッシー:美しき夕暮れ

(荒木)

武満徹:スタンザⅡ~ハープとテープのための~

(増本)

武満徹:【声】 ヴォイス 独奏フルート奏者のための

(荒木+増本)

武満徹:海へⅢ アルトフルートとハープのための1.夜、2.白鯨、3.鱈岬

以下、アンコール

(荒木+増本)

ドビュッシー:小舟にて

武満徹:小さな空

ミュージックコンクレートあり、声を発しながらのフルート演奏あり、と、かなり意欲的なラインナップで堪能できた。

アンコールのときは、ステージのバックが開いて、街の風景のなかでの演奏になった。なんだか、テント芝居のラストみたいで、楽しかった。

午後7時半から、夕顔楼に行って、樋口ヒロユキさんによる「真夜中の博物館~美と幻想のヴンダーカンマー」出版記念トークイベント。

本の出版にいたる経緯からはじまって、美術における循環史観論を展開された。

トーク後は、夕顔楼に集った一癖も二癖もあるアンダーグラウンドの達人たちによるクロストークを、にやにやしながら聞いていた。

榎忠さんもいらっしゃり、いつもイベントの場では、僕が最年長であることが多いのだが、ここでは必ずしもそうではない、というのが面白い。

二十歳そこそこの若者の姿もあり、初々しかった。

15日は、芦屋の山村サロンで大井浩明リサイタル・シリーズ《時を得たメシアン Meantime Messiaen》第1回。

●O.メシアン(1908-1992):《幼な子イエスに注ぐ20のまなざし》(全20曲、1944)

――ドン・コルンバ・マルミオン、モーリス・トエスカのテクスト朗読を伴うオリジナル原案版/日本初演(朗読・山村雅治)

I.父のまなざし II.星のまなざし III.交換 IV.聖処女のまなざし V.子にそそぐ子のまなざし VI.その方によって万物はつくられた VII.十字架のまなざし VIII.いと高きところのまなざし IX.時のまなざし X.喜びの聖霊のまなざし

(休憩15分)

●喜多敏博(1967- ):《クエリー・レスポンス》~ピアノとライヴエレクトロニクスのための(委嘱新作初演、2014)

●O.メシアン:《幼な子イエスに注ぐ20のまなざし》

XI.聖処女の初聖体拝領 XII.全能のことば XIII.降誕祭 XIV.天使たちのまなざし XV.幼な子イエスの口づけ XVI.預言者、羊飼いと東方三博士のまなざし XVII.沈黙のまなざし XVIII.恐るべき塗油のまなざし XIX.眠っていてもわたしの心は目覚めています XX.愛の教会のまなざし

(以下、アンコール)

「音価と強度のモード」

「メシアンへのオマージュ」

安定の3時間越えのコンサート。

最後の「メシアンへのオマージュ」で、今まで長い伏線を聞かされていたのか、と思わされる大どんでん返しがあって、快哉を叫んだ。

http://ooipiano.exblog.jp/22070217/

大阪歴史博物館に行って特別展「手塚治虫×石ノ森章太郎 マンガのちから」を見てきた。

プロローグ ここから はじまり

第1部 二人の出会い マンガ誕生

第2部 爆発するマンガ 時代への挑戦

第3部 “ちから”の本質対決

第4部 未来へ生き続ける“ちから” 現代作家によるオマージュ作品集

原画、原稿、構想ノート、など、貴重な資料がこれだけ多数展示してあるのも珍しかった。トキワ荘も再現されていたし、最後のコーナー、現代作家のオマージュ集も、愛に満ち溢れていて、よかった。

とくに、島本和彦のアトムの最終回の秘密を描いた作品には泣いた!

http://www.mus-his.city.osaka.jp/news/2013/manganochikara.html

京都文化博物館別館ホールに行って、JCMR KYOTO vol.8「石井眞木+伊福部昭ー東と西の時間と響きー」を聞いてきた。

石井眞木 《サーティーン・ドラムス》(打楽器)

石井眞木 《4つのバガテル》(ヴァイオリン、ピアノ)

伊福部昭 《因幡万葉の歌五首》(歌、アルトフルート、二十五絃箏)

石井眞木 《ブラック・インテンション3》(ピアノ独奏)

石井眞木 《ブラック・インテンション1》(リコーダー独奏)

石井眞木 《残照の時》(ヴァイオリン、箏)

伊福部昭 《琵琶行》(二十五絃箏)

この催しは、2日連続で行われており、1日めは仕事で行けなかったが、演奏以外に、レクチャーもあったようだ。演奏した曲も上記の2日めのものとは違う作品だったので、ほんとなら、2日連続で見たかったところ。

大阪芸術大学 芸術情報センター 地下2F 実験ドームで開催された、国際電子音響音楽フェスティバルAudio Art Circusに行って来た。木曜日からはじまっての3日めだったが、行けたのは土曜日の昼過ぎからのみ。

見聞きすることができたコンサート9の2曲目から。

コンサート9(14:20~)1曲目聞けず。

2、Re:Radio/木村陸

3、かみなり犬の夢/牛山泰良

4、Residual Recollection 3 short remix version/柴山拓郎

5、In Paradisum/Denis Dufour

6、blue flow III/向山千晴

諸井誠追悼コンサート(15:20~)

諸井誠の尺八本曲と電子音楽を中心とした特別コンサート。

プログラム

1.諸井誠・黛敏郎「七のヴァリエーション」(1956)

2.高橋悠治「偲」(しぬび)地無し尺八のための(2007)

3.諸井誠「くさびら」(1964)

休憩

4.尺八古典本曲 明暗真法流「艸嘘鈴」(みょうあんしんぽうりゅう そうきょれい)

5.諸井誠「小懺悔」(1968)

6.諸井誠 尺八現代本曲「竹籟五章」(1964)

演奏:志村禅保(地無し尺八)、檜垣智也(アクースモニウム)

途中、空腹でおなかの虫が鳴きそうでひやひやした。(かなり鳴いていた)

出来れば全プログラム見たいところだったが、残念。客席は意外と学生らしき人の数が少なくて、せっかくの芸術大学での学内コンサートなのにもったいない、とちょっと心配になった。

http://audioartcircus.iinaa.net/

見聞きすることができたコンサート9の2曲目から。

コンサート9(14:20~)1曲目聞けず。

2、Re:Radio/木村陸

3、かみなり犬の夢/牛山泰良

4、Residual Recollection 3 short remix version/柴山拓郎

5、In Paradisum/Denis Dufour

6、blue flow III/向山千晴

諸井誠追悼コンサート(15:20~)

諸井誠の尺八本曲と電子音楽を中心とした特別コンサート。

プログラム

1.諸井誠・黛敏郎「七のヴァリエーション」(1956)

2.高橋悠治「偲」(しぬび)地無し尺八のための(2007)

3.諸井誠「くさびら」(1964)

休憩

4.尺八古典本曲 明暗真法流「艸嘘鈴」(みょうあんしんぽうりゅう そうきょれい)

5.諸井誠「小懺悔」(1968)

6.諸井誠 尺八現代本曲「竹籟五章」(1964)

演奏:志村禅保(地無し尺八)、檜垣智也(アクースモニウム)

途中、空腹でおなかの虫が鳴きそうでひやひやした。(かなり鳴いていた)

出来れば全プログラム見たいところだったが、残念。客席は意外と学生らしき人の数が少なくて、せっかくの芸術大学での学内コンサートなのにもったいない、とちょっと心配になった。

http://audioartcircus.iinaa.net/

午後4時から、いずみホールに行って「TRANSMUSIC 音楽のエッセンツィア“現代音楽の楽しみ方”」を聞いてきた。

曲目

ドビュッシー:『子供の領分』より/ピアノ:野平一郎

第1曲「グラドゥス・アド・パルナッスム博士」

第6曲「ゴリウォークのケークウォーク」

野平一郎:「挑戦への14の逸脱 ピアノ、8人の弦楽器、電子音響のための」(1990-91/93)/指揮:野平一郎、ピアノ:碇山典子、アンサンブル:いずみシンフォニエッタ、音響:有馬純寿

〈休憩〉

三輪眞弘:「Four Bits Counters」for eight hands(2010)日本初演/AUAカウンターズ

野平一郎:「アラベスク第3番 アルト・サクソフォンとピアノのための」(1980-81)/サクソフォン:クロード・ドゥラングル、ピアノ:野平一郎

野平一郎:「 (一人ぼっち)―<網目模様>内包曲―」(2013)(サントリー芸術財団委嘱)世界初演/サクソフォン:クロード・ドゥラングル

野平一郎:「 (一人ぼっち)―<網目模様>内包曲―」(2013)(サントリー芸術財団委嘱)/ピアノ:野平一郎

野平一郎:「 網目模様 アルト・サクソフォンと室内管弦楽のための(2013)(サントリー芸術財団委嘱)世界初演/指揮:野平一郎、サクソフォン:クロード・ドゥラングル、アンサンブル:いずみシンフォニエッタ

曲のあいだに、音楽学者の伊東信宏氏と、野平一郎氏、三輪眞弘氏、クロード・ドゥラングル氏とのトークが適宜はさまれていた。

三輪眞弘氏(フォルマント兄弟の兄のほう)の曲のときに演奏したAUAカウンターズは、美術系の学生さんなどで構成された4人組で、全員女性だった。

「現代音楽はこわくない!」とチラシに書いてあったが、AUAカウンターズの演奏みたいな、見てて面白いものは、まさにそれを実証する好例だった。こういうのを見ると、CDやラジオなどで音だけを聞くのと、コンサート会場に足を運んで体験するのとは、全然違う音楽体験なんだな、と思い知らされる。もっと関西でも現代音楽のコンサートがあればいいのに!http://www.suntory.co.jp/sfa/music/transmusic/index.html

曲目

ドビュッシー:『子供の領分』より/ピアノ:野平一郎

第1曲「グラドゥス・アド・パルナッスム博士」

第6曲「ゴリウォークのケークウォーク」

野平一郎:「挑戦への14の逸脱 ピアノ、8人の弦楽器、電子音響のための」(1990-91/93)/指揮:野平一郎、ピアノ:碇山典子、アンサンブル:いずみシンフォニエッタ、音響:有馬純寿

〈休憩〉

三輪眞弘:「Four Bits Counters」for eight hands(2010)日本初演/AUAカウンターズ

野平一郎:「アラベスク第3番 アルト・サクソフォンとピアノのための」(1980-81)/サクソフォン:クロード・ドゥラングル、ピアノ:野平一郎

野平一郎:「 (一人ぼっち)―<網目模様>内包曲―」(2013)(サントリー芸術財団委嘱)世界初演/サクソフォン:クロード・ドゥラングル

野平一郎:「 (一人ぼっち)―<網目模様>内包曲―」(2013)(サントリー芸術財団委嘱)/ピアノ:野平一郎

野平一郎:「 網目模様 アルト・サクソフォンと室内管弦楽のための(2013)(サントリー芸術財団委嘱)世界初演/指揮:野平一郎、サクソフォン:クロード・ドゥラングル、アンサンブル:いずみシンフォニエッタ

曲のあいだに、音楽学者の伊東信宏氏と、野平一郎氏、三輪眞弘氏、クロード・ドゥラングル氏とのトークが適宜はさまれていた。

三輪眞弘氏(フォルマント兄弟の兄のほう)の曲のときに演奏したAUAカウンターズは、美術系の学生さんなどで構成された4人組で、全員女性だった。

「現代音楽はこわくない!」とチラシに書いてあったが、AUAカウンターズの演奏みたいな、見てて面白いものは、まさにそれを実証する好例だった。こういうのを見ると、CDやラジオなどで音だけを聞くのと、コンサート会場に足を運んで体験するのとは、全然違う音楽体験なんだな、と思い知らされる。もっと関西でも現代音楽のコンサートがあればいいのに!http://www.suntory.co.jp/sfa/music/transmusic/index.html

国際シンポジウム「グローバル化する思想・宗教の重層的接触と人文学の可能性」@京大人文研~大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団京都公演「邦人合唱曲シリーズ~千原英喜の魅力~」京都府民ホールアルティ

2013年9月22日 現代音楽京都大学人文科学研究所本館1階セミナー室で、国際シンポジウム「グローバル化する思想・宗教の重層的接触と人文学の可能性」

1日めは行きそびれたので、今日の2日めだけ参加。

午前9時~

グローバル化の時代におけるエンゲイジド・ブッディズム(「社会参加仏教」)/ランジャナ・ムコパディヤーヤ(デリー大学東アジア研究科准教授)

講演者は、「社会参加仏教」の訳語をつけた本人。

「社会参加仏教」とは何か

エンゲイジド・ブッディズムという言葉の登場・採用

エンゲイジド・ブッディズムの諸事例

なぜ「エンゲイジド・ブッディズム」なの?

日本におけるエンゲイジド・ブッディズムに関する研究

「社会参加仏教」は近代以降の現象であるのか-いつの時代から仏教による社会活動を「社会参加仏教」とするのか

近代化と宗教

世俗化論(「機能分化説」「宗教の私事化説」)

公共宗教・脱私事化

グローバル化の下の宗教現象

宗教的思想の多様化と重層化

超国家性と非地域性

宗教的なものの拡散化と先鋭化

ローランド・ロバートソン

グローバル化と「社会参加仏教」

国境を越えた仏教運動

西洋における仏教運動

他国の仏教徒の社会活動や仏教復興への支援

仏教者の世界規模のネットワーク

エンゲイジド・ブッディズムの3つの課題

平和・環境・人権

ダライラマの平和主義

空・縁起・因果論

普遍的責任

マーハーゴーサナンダー

カンボジアのガンジー

ダンマヤトラ(僧侶が不穏な地域を行進)

藤井日達

ティック・ナット・ハン

「エンゲイジド・ブッディズム」という造語を作る。

ティエプ・ヒェン(相即)教団設立

質疑応答では、理想(非暴力)と現実のギャップの話や、リリジョンとスピリチュアリティの境界、具体的イシューについて仏教が発言することについての是非、新たなオリエンタリズムではないのか、などがやりとりされた。

http://plumvillage.org/

午前11時20分~

グローバル化のなかのヒンドゥー教/山下博司(東北大学大学院国際文化研究科教授)

講演者は、インド映画にも造詣が深く、「ムトゥ踊るマハラジャ」の字幕監修もした人。

タミル人と東南アジア世界(古代・中世・近現代)

インド文明の東南アジアへの浸潤

近代までの動向(タミル関係)

19世紀以降(タミル関係)

ディアスポラにおけるヒンドゥー教の変貌

ディアスポラにおける神々と寺々の変貌

シンガポールのクイーンズウェイ・ムニースワラン寺院に見る神の変容

ブラーフマン司祭とパンダーラム司祭(インドではひとつの寺院で共存することは原則的にない、のだが、シンガポールではよくある)

ディアスポラのヒンドゥー寺院における儀礼空間の変容

パンダーラムの職域・職能の侵食と変容

ブラーフマン司祭のプレゼンスの増大と寺院のアーガマ化現象の背景

Rationalisation of Religion

(参照)アメリカのヒンドゥー教の動向-現代の「知」と整合するヒンドゥー教を求める動き-

ヒンドゥー司祭養成システムの今

「シュリー・カルパカ・ヴィナーヤカ・ヴェーダーガマ・ヴィディヤーラヤム」の事例(ブラーフマンは4年制だがパンダーラムは1、2年で修了)

グルクラからパータシャーラーへ-他のブラーフマン学校の事例から-

スマールタ派の事例(1)(2)

タミルナードゥ州の宗教政策(1969~)…政権がかわるたびに反ブラーフマン政策とヒンドゥー教振興が交互にあらわれた。

ヒンドゥー司祭養成システムでは、グローバル化に伴ってマニュアル化した教理で画一化したパッケージで海外へバラモンが拡散していくことが問題視されていた。

コメンテーターからは、ヒンドゥー寺院ではテキスト化とスペクタクル化が共存しているのではないか、との指摘があった。これは、そういう有名寺院もあるが、一般の寺院ではあてはまらない、との回答があった。

また、信者とパトロンの意向が寺院のありかたを左右する面が強いのではないか、パンダーラム中心の儀礼でもバラモンのコントロール化にあるのではないか、などの指摘もあった。

この発表の際、現地の寺院でのパンダーラムやブラーフマンの姿が写真で何枚も投影されたが、つい先日の新世界での「セルフ祭り」とどこが違うのかわからない感じだった。

http://www.heb.gov.sg/temples/8-sri-mariamman-temple-

昼食休憩で1時間ほどあいたので、出町柳のトランスポップギャラリーに寄ってきた。

後藤友香の「コレクションさん展」

今度こそは、と手作りの本を買った。

『幻想の街』はカラーページもあるイラスト集。

『心の底から元気になる13の方法』を』読んだら、ついさっきまで、グローバルと宗教のシンポジウムで名前が出てきたティック・ナット・ハンの本を紹介してた。

午後2時~

「フェミニズム」と「仏教」の接触-トランスナショナルな視線/川橋範子(名古屋工業大学大学院准教授)

『妻帯仏教の民族誌:ジェンダー宗教学からのアプローチ』『新・仏教とジェンダー-女性たちの挑戦』

国内の仏教内において、男女は平等ではないことを指摘するだけでなく、海外の尼僧からは、日本の尼僧は正式の尼僧ではない、とみなされていることなど。

仏教で性差別の問題に際して持ち出される、仏教無謬の態度、「女性差別は女性のほうが強いせい」的言説、ユダヤ一神教批判などの欺瞞をつく。

台湾で八敬法(比丘尼が比丘を敬うきまり)に対し戦った昭慧法師のことも取り上げられた。

僕の隣では、かなり年配の仏教研究者の方が聴講されていたが、こうしたフェミニズムについては、なかなか理解できないことをもらしていて、興味深かった。

http://www.hongshi.org.tw/closeupA.aspx

京都府立府民ホールアルティに行って、大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団京都公演「邦人合唱曲シリーズ~千原英喜の魅力~」を聞いてきた。

混声合唱曲「北からのうたごえ」

1.よびかわし

2.オーロラと眠りの精

3.マツリ

無伴奏混声合唱のための「梁塵秘抄五題」

そよ、そよや(前奏)

1.美女(びんでん)うち見れば

恋ひ恋ひて

2.遊びをせむとや生まれけむ

そよ、そよや(間奏)

3.われを頼めて来ぬ男

そよ、そよや(間奏)

女人五つの

4.仏は常にいませども

5.よくよくめでたく舞ふものは

当間指揮者と、千原英喜のトーク

混声合唱のための「開運招福 御殿万歳」

I、II、III

混声合唱組曲「あなたにあいたくて生まれてきた詩」

あなたにあいたくて生れてきた詩

雲は雲のままに流れ

あげます

丁度よい

四丁目の犬

きりん

風のうた

混声合唱のための「十字架上のキリストの最後の言葉」

第一の言葉

第二の言葉

第三の言葉とStabat Mater

第四の言葉

第五、六、七の言葉

エピローグ:Pater noster

アンコール よもすがら(「方丈記」より)

午後6時からはじまった演奏会、終わったら9時を過ぎていた。

指 揮:当間修一

ピアノ:木下亜子

合 唱:大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団

http://www.collegium.or.jp/

1日めは行きそびれたので、今日の2日めだけ参加。

午前9時~

グローバル化の時代におけるエンゲイジド・ブッディズム(「社会参加仏教」)/ランジャナ・ムコパディヤーヤ(デリー大学東アジア研究科准教授)

講演者は、「社会参加仏教」の訳語をつけた本人。

「社会参加仏教」とは何か

エンゲイジド・ブッディズムという言葉の登場・採用

エンゲイジド・ブッディズムの諸事例

なぜ「エンゲイジド・ブッディズム」なの?

日本におけるエンゲイジド・ブッディズムに関する研究

「社会参加仏教」は近代以降の現象であるのか-いつの時代から仏教による社会活動を「社会参加仏教」とするのか

近代化と宗教

世俗化論(「機能分化説」「宗教の私事化説」)

公共宗教・脱私事化

グローバル化の下の宗教現象

宗教的思想の多様化と重層化

超国家性と非地域性

宗教的なものの拡散化と先鋭化

ローランド・ロバートソン

グローバル化と「社会参加仏教」

国境を越えた仏教運動

西洋における仏教運動

他国の仏教徒の社会活動や仏教復興への支援

仏教者の世界規模のネットワーク

エンゲイジド・ブッディズムの3つの課題

平和・環境・人権

ダライラマの平和主義

空・縁起・因果論

普遍的責任

マーハーゴーサナンダー

カンボジアのガンジー

ダンマヤトラ(僧侶が不穏な地域を行進)

藤井日達

ティック・ナット・ハン

「エンゲイジド・ブッディズム」という造語を作る。

ティエプ・ヒェン(相即)教団設立

質疑応答では、理想(非暴力)と現実のギャップの話や、リリジョンとスピリチュアリティの境界、具体的イシューについて仏教が発言することについての是非、新たなオリエンタリズムではないのか、などがやりとりされた。

http://plumvillage.org/

午前11時20分~

グローバル化のなかのヒンドゥー教/山下博司(東北大学大学院国際文化研究科教授)

講演者は、インド映画にも造詣が深く、「ムトゥ踊るマハラジャ」の字幕監修もした人。

タミル人と東南アジア世界(古代・中世・近現代)

インド文明の東南アジアへの浸潤

近代までの動向(タミル関係)

19世紀以降(タミル関係)

ディアスポラにおけるヒンドゥー教の変貌

ディアスポラにおける神々と寺々の変貌

シンガポールのクイーンズウェイ・ムニースワラン寺院に見る神の変容

ブラーフマン司祭とパンダーラム司祭(インドではひとつの寺院で共存することは原則的にない、のだが、シンガポールではよくある)

ディアスポラのヒンドゥー寺院における儀礼空間の変容

パンダーラムの職域・職能の侵食と変容

ブラーフマン司祭のプレゼンスの増大と寺院のアーガマ化現象の背景

Rationalisation of Religion

(参照)アメリカのヒンドゥー教の動向-現代の「知」と整合するヒンドゥー教を求める動き-

ヒンドゥー司祭養成システムの今

「シュリー・カルパカ・ヴィナーヤカ・ヴェーダーガマ・ヴィディヤーラヤム」の事例(ブラーフマンは4年制だがパンダーラムは1、2年で修了)

グルクラからパータシャーラーへ-他のブラーフマン学校の事例から-

スマールタ派の事例(1)(2)

タミルナードゥ州の宗教政策(1969~)…政権がかわるたびに反ブラーフマン政策とヒンドゥー教振興が交互にあらわれた。

ヒンドゥー司祭養成システムでは、グローバル化に伴ってマニュアル化した教理で画一化したパッケージで海外へバラモンが拡散していくことが問題視されていた。

コメンテーターからは、ヒンドゥー寺院ではテキスト化とスペクタクル化が共存しているのではないか、との指摘があった。これは、そういう有名寺院もあるが、一般の寺院ではあてはまらない、との回答があった。

また、信者とパトロンの意向が寺院のありかたを左右する面が強いのではないか、パンダーラム中心の儀礼でもバラモンのコントロール化にあるのではないか、などの指摘もあった。

この発表の際、現地の寺院でのパンダーラムやブラーフマンの姿が写真で何枚も投影されたが、つい先日の新世界での「セルフ祭り」とどこが違うのかわからない感じだった。

http://www.heb.gov.sg/temples/8-sri-mariamman-temple-

昼食休憩で1時間ほどあいたので、出町柳のトランスポップギャラリーに寄ってきた。

後藤友香の「コレクションさん展」

今度こそは、と手作りの本を買った。

『幻想の街』はカラーページもあるイラスト集。

『心の底から元気になる13の方法』を』読んだら、ついさっきまで、グローバルと宗教のシンポジウムで名前が出てきたティック・ナット・ハンの本を紹介してた。

午後2時~

「フェミニズム」と「仏教」の接触-トランスナショナルな視線/川橋範子(名古屋工業大学大学院准教授)

『妻帯仏教の民族誌:ジェンダー宗教学からのアプローチ』『新・仏教とジェンダー-女性たちの挑戦』

国内の仏教内において、男女は平等ではないことを指摘するだけでなく、海外の尼僧からは、日本の尼僧は正式の尼僧ではない、とみなされていることなど。

仏教で性差別の問題に際して持ち出される、仏教無謬の態度、「女性差別は女性のほうが強いせい」的言説、ユダヤ一神教批判などの欺瞞をつく。

台湾で八敬法(比丘尼が比丘を敬うきまり)に対し戦った昭慧法師のことも取り上げられた。

僕の隣では、かなり年配の仏教研究者の方が聴講されていたが、こうしたフェミニズムについては、なかなか理解できないことをもらしていて、興味深かった。

http://www.hongshi.org.tw/closeupA.aspx

京都府立府民ホールアルティに行って、大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団京都公演「邦人合唱曲シリーズ~千原英喜の魅力~」を聞いてきた。

混声合唱曲「北からのうたごえ」

1.よびかわし

2.オーロラと眠りの精

3.マツリ

無伴奏混声合唱のための「梁塵秘抄五題」

そよ、そよや(前奏)

1.美女(びんでん)うち見れば

恋ひ恋ひて

2.遊びをせむとや生まれけむ

そよ、そよや(間奏)

3.われを頼めて来ぬ男

そよ、そよや(間奏)

女人五つの

4.仏は常にいませども

5.よくよくめでたく舞ふものは

当間指揮者と、千原英喜のトーク

混声合唱のための「開運招福 御殿万歳」

I、II、III

混声合唱組曲「あなたにあいたくて生まれてきた詩」

あなたにあいたくて生れてきた詩

雲は雲のままに流れ

あげます

丁度よい

四丁目の犬

きりん

風のうた

混声合唱のための「十字架上のキリストの最後の言葉」

第一の言葉

第二の言葉

第三の言葉とStabat Mater

第四の言葉

第五、六、七の言葉

エピローグ:Pater noster

アンコール よもすがら(「方丈記」より)

午後6時からはじまった演奏会、終わったら9時を過ぎていた。

指 揮:当間修一

ピアノ:木下亜子

合 唱:大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団

http://www.collegium.or.jp/

尼崎のアルカイックホール・ミニに行って、小澤佳子「ソロとアンサンブルによる打楽展」を聞いてきた。

バラエティに富んだ打楽器の世界を堪能。

現代音楽でも、小難しくなく、楽しく聞けた。未就学児もウェルカムなコンサートだったので、優しい感じがした。

共演は藤本真基子(ピアノ)、アンサンブル・クライス(パーカッション)

以下、プログラム

ジークフリート・フィンク/小太鼓組曲

ウィリアム・クラフト/打楽器ソロの為のフランス組曲

一柳慧/マリンバとピアノの為のパガニーニパーソナル

(休憩)

スティーブ・ライヒ/木片の為の音楽

ネイ・ロウサロ/ブラジルの神話

モーリス・ラヴェル/ボレロ

(アンコール)剣の舞

ブラジルの神話では、神話のナレーションもあり、水の音や、風船を割る音、空き缶を投げ捨てる音など、いろんな音が使われていた。

http://www.archaic.or.jp/event/hall/ongaku.html

ザック・スナイダー監督の「マン・オブ・スティール」見てきた。

スーパーマン・ビギニングというか、ストーリー的には終わった感ただよう映画だった。

馬鹿映画でもB級でもないせいか、スーパーマンの悲哀が全編を覆っていて、決してスカッとするストーリーではない。

それでも、スーパーマンが触手と戦ったり、ドラゴンボールばりの空中での大立ち回りは、うひゃ~っと驚いた。この早さは、横綱・柏戸が電車道で相手を土俵の外に出す取組にも匹敵する、と思った。

なんば紅鶴でジェフリー・シュヴァルツ監督の「SPINE TINGLER! ウィリアム・キャッスル・ストーリー」を見てきた。

1950年~60年代にかけて、数々のB級ギミック映画を世に送り出したウィリアム・キャッスルの一代記。

恐怖のあまり死亡したら保険金がおりる、というシステムで上映し、映画館内には本職の看護婦が待機していた作品とか、

物語のクライマックスで、これ以上怖くて見られない人の退場時間を設け、途中で帰る人には返金を約束したり、

クライマックスで観客に札をあげさせて、結末を選ばせて、多数決でストーリーが決まったり。

スクリーンから実際にガイコツが出てくる「イマーゴウ」方式や、映写技師を襲って映画館内に殺人虫が侵入、恐怖のタイミングで座席が電気仕掛けで震える「パーセプトウ」方式など、面白そうな映画ばっかり!

なんと、カナザワ映画祭で、このパーセプトウ方式でウィリアム・キャッスルの「ティングラー」が上映されるそうだ。もちろん、パーセプトウ方式での上映は本邦初。

うらやましいな、金沢。

横尾忠則どうぶつ図鑑@横尾忠則現代美術館~東京混声合唱団定期演奏会@いずみホール

2013年8月30日 現代音楽横尾忠則現代美術館で「横尾忠則どうぶつ図鑑」を見てきた。

横尾作品に描かれた動物を次のような分類でチョイスして、展示していた。

身近な動物(ネコ、イヌなど)

森・草原の動物(タヌキ、馬、象など)

空飛ぶ動物(鶴、オウムなど)

水の中のいきもの(鯉、鮫、鯛など)

獰猛な動物(ライオン、狼など)

空想の生き物(龍、宇宙ボタルなど)

人に似ている動物(サル)

王子動物園から動物の剥製も出張展示されていた。

ほのぼのしたのは、長寿の飼い猫に授与された賞状や、飼い猫の映像もあって、横尾忠則のネコ好きがうかがえたところ。

そういえば、美術館内で猫を飼いたい、って横尾さん言ってたけど、その後の顛末はどうなったんだろう。

http://www.ytmoca.jp/exhibitions/2013/05/post.html

いずみホールに行って、東京混声合唱団の定期演奏会を聞いてきた。

■小出稚子:作曲

KOIDE Noriko(1982-)

入れ子(2011年委嘱作品)

NESTING

■池辺晋一郎:作曲

IKEBE Shin-ichiro(1943-)

窓の声、光の声

混声合唱のために

(2012年委嘱作品)

小池 昌代:詩(詩集「地上を渡る声」より)

■酒井健治:作曲

SAKAI Kenji(1977-)

Je est un autre II -2013年委嘱作品世界初演-

私は他人である II

■若林千春:編曲

WAKABAYASHI Chiharu(1961-)

NEW東京混声合唱団愛唱曲集「ローレライ」

-楽譜・CD出版記念-

ローレライ(近藤朔風:訳詞/P.F.ジルヒャー:曲)

庭の千草(里見義:訳詞/アイルランド民謡)

月の沙漠(加藤まさを:詩/佐々木すぐる:曲)

峠の我が家(岩谷時子:訳詞/D.ケリー:曲)

アニー・ローリー(山上路夫:訳詞/J.D.スコット:曲)

別れ(夏目利江:訳詞/ドイツ民謡)

埴生の宿(里見義:訳詞/H.R.ビショップ:曲)

ともしび(楽団カチューシャ:訳詞/ロシア民謡)

アンコールにこたえて

翼をください

となりのトトロ

「入れ子」は呼気の音や唇をぽんっと鳴らす音などで構成された作品。

「Je est un autre II 」も同様の手法を多用していて、現代の合唱は、声だけでなく、音を使うんだな、ということが如実にあらわれたプログラムになっていた。

小出さんの作品は藤本壮介の建築をヒントに作られており、酒井さんの作品はゴダールの映画経由で触れたランボーの詩をモチーフに作られている。文学に触れている分、酒井作品には「言葉」つまり「声」の要素が色濃かったが、先に演奏された小出作品のほうがはるかにラディカルで、ちょっと割を食ったような気がした。

http://toukon1956.com/concerts/cn_130830.html

横尾作品に描かれた動物を次のような分類でチョイスして、展示していた。

身近な動物(ネコ、イヌなど)

森・草原の動物(タヌキ、馬、象など)

空飛ぶ動物(鶴、オウムなど)

水の中のいきもの(鯉、鮫、鯛など)

獰猛な動物(ライオン、狼など)

空想の生き物(龍、宇宙ボタルなど)

人に似ている動物(サル)

王子動物園から動物の剥製も出張展示されていた。

ほのぼのしたのは、長寿の飼い猫に授与された賞状や、飼い猫の映像もあって、横尾忠則のネコ好きがうかがえたところ。

そういえば、美術館内で猫を飼いたい、って横尾さん言ってたけど、その後の顛末はどうなったんだろう。

http://www.ytmoca.jp/exhibitions/2013/05/post.html

いずみホールに行って、東京混声合唱団の定期演奏会を聞いてきた。

■小出稚子:作曲

KOIDE Noriko(1982-)

入れ子(2011年委嘱作品)

NESTING

■池辺晋一郎:作曲

IKEBE Shin-ichiro(1943-)

窓の声、光の声

混声合唱のために

(2012年委嘱作品)

小池 昌代:詩(詩集「地上を渡る声」より)

■酒井健治:作曲

SAKAI Kenji(1977-)

Je est un autre II -2013年委嘱作品世界初演-

私は他人である II

■若林千春:編曲

WAKABAYASHI Chiharu(1961-)

NEW東京混声合唱団愛唱曲集「ローレライ」

-楽譜・CD出版記念-

ローレライ(近藤朔風:訳詞/P.F.ジルヒャー:曲)

庭の千草(里見義:訳詞/アイルランド民謡)

月の沙漠(加藤まさを:詩/佐々木すぐる:曲)

峠の我が家(岩谷時子:訳詞/D.ケリー:曲)

アニー・ローリー(山上路夫:訳詞/J.D.スコット:曲)

別れ(夏目利江:訳詞/ドイツ民謡)

埴生の宿(里見義:訳詞/H.R.ビショップ:曲)

ともしび(楽団カチューシャ:訳詞/ロシア民謡)

アンコールにこたえて

翼をください

となりのトトロ

「入れ子」は呼気の音や唇をぽんっと鳴らす音などで構成された作品。

「Je est un autre II 」も同様の手法を多用していて、現代の合唱は、声だけでなく、音を使うんだな、ということが如実にあらわれたプログラムになっていた。

小出さんの作品は藤本壮介の建築をヒントに作られており、酒井さんの作品はゴダールの映画経由で触れたランボーの詩をモチーフに作られている。文学に触れている分、酒井作品には「言葉」つまり「声」の要素が色濃かったが、先に演奏された小出作品のほうがはるかにラディカルで、ちょっと割を食ったような気がした。

http://toukon1956.com/concerts/cn_130830.html

国立国際美術館講堂に行って、工藤哲巳回顧展プレ・イヴェントを見てきた。

研究報告

「工藤哲巳のハプニングについて」島敦彦

「工藤哲巳と高松次郎-初期作品をめぐって」桝田倫広

「工藤哲巳の宇宙論」中井康之

「工藤哲巳と津軽」池田亨

「工藤哲巳とヨーゼフ・ボイス-エコロジーをめぐって」福元崇志

映画上映

「脱皮の記念碑 工藤哲巳の記録」

映像では、1969年から1970年にかけてのオールナイトイベントで、瀧口修造がコンドームに入ったカルピスみたいなドリンクを飲んでたりする楽しげなシーンも見れた。

しかし、工藤哲巳の回顧展がはじまるのは、11月なのである。せめて、映像「脱皮の記念碑」だけでも、見れるようにしてくれないかなあ。

http://www.nmao.go.jp/special/index.html

芦屋の山村サロンに行って、大井浩明ピアノ・リサイタル「藤倉大とシュトックハウゼンによる初期ピアノ曲群」を見てきた。

藤倉大の作品は

「2つのエチュード 1、フローズン・ヒート 2、ディーペンド・アーク」

「もろもろ」with有馬純寿(電子音響)

「リターニング」

「ジュール」

「ミリアンペア」(トイピアノ独奏)

「2つのピアノ小品 1、セクセク(けんけん遊び) 2、綾取り」

シュトックハウゼンの作品は

「クラヴィア曲1~11」

クラヴィア曲10は、指、掌、拳、手首、腕、ひじを使う作品。大井氏は手袋着用で上着を脱いでピアノと格闘していた。

クラヴィア曲11は、巨大な紙に印刷された19の断片を、目に入ったものから順に弾いていく作品。

アンコールはトイピアノで。

http://www.y-salon.com/event.htm

研究報告

「工藤哲巳のハプニングについて」島敦彦

「工藤哲巳と高松次郎-初期作品をめぐって」桝田倫広

「工藤哲巳の宇宙論」中井康之

「工藤哲巳と津軽」池田亨

「工藤哲巳とヨーゼフ・ボイス-エコロジーをめぐって」福元崇志

映画上映

「脱皮の記念碑 工藤哲巳の記録」

映像では、1969年から1970年にかけてのオールナイトイベントで、瀧口修造がコンドームに入ったカルピスみたいなドリンクを飲んでたりする楽しげなシーンも見れた。

しかし、工藤哲巳の回顧展がはじまるのは、11月なのである。せめて、映像「脱皮の記念碑」だけでも、見れるようにしてくれないかなあ。

http://www.nmao.go.jp/special/index.html

芦屋の山村サロンに行って、大井浩明ピアノ・リサイタル「藤倉大とシュトックハウゼンによる初期ピアノ曲群」を見てきた。

藤倉大の作品は

「2つのエチュード 1、フローズン・ヒート 2、ディーペンド・アーク」

「もろもろ」with有馬純寿(電子音響)

「リターニング」

「ジュール」

「ミリアンペア」(トイピアノ独奏)

「2つのピアノ小品 1、セクセク(けんけん遊び) 2、綾取り」

シュトックハウゼンの作品は

「クラヴィア曲1~11」

クラヴィア曲10は、指、掌、拳、手首、腕、ひじを使う作品。大井氏は手袋着用で上着を脱いでピアノと格闘していた。

クラヴィア曲11は、巨大な紙に印刷された19の断片を、目に入ったものから順に弾いていく作品。

アンコールはトイピアノで。

http://www.y-salon.com/event.htm

鉄道芸術祭Vol.2やなぎみわプロデュース「駅の劇場」イベント、

「プリペアド・トレイン-失われた沈黙を求めて 音を巡る。ケージ音楽小旅行」

京阪電車の中之島駅出発の貸切電車で、樟葉駅に行き、なにわ橋駅に戻ってくる音楽の旅。

パート1 中之島駅ホームにて

John Cage作曲/FOUR

John Cage作曲/EIGHT

John Cage作曲/ARIA2

(荒本康代:トランペット、秋山はるか:トロンボーン、今村達紀:チューバ、武田佳恵:ホルン、大川内豊:フルート、酒井弘:クラリネット、斉藤哲:バスーン、山本みちる:オーボエ、四方暢夫:鳴り物)

電車が動きはじめると、車両のいろんな場所で音楽的事件が勃発する。

じっと坐って楽しむもよし、各車両を渡り歩くもよし。

パート2 往路にて(中之島~樟葉)

案内嬢合唱団/「兵隊さんの汽車」「花嫁」

フォルマント兄弟/「夢のワルツ」

ニシジマアツシ/サウンドパフォーマンス

重森三果/新内演奏

森美和子/篠笛演奏

功刀武弘/アイリッシュフィドル演奏

古味寛康/John Cage作曲:cComposed Improvisations 他

北村千絵/えいごのうた+こえの即興

中川裕貴/サウンドパフォーマンス

福森ちえみ/ダンス

引込み線にいったん入って、なにわ橋駅に向かう。電車の扉は一度も開かずに往復する。

パート3 復路にて(樟葉~なにわ橋)

John Cage作曲/Winter Music

John Cage作曲/One3=4’33"(0’00")+∮

停車駅の環境音録音(吹田哲二郎、奥田ケン、中川裕貴)

駅のスタンプラリーもあり、音楽ファンにも鉄道ファンにも目配せがきいていた。

なにわ橋で下車後、アートエリアB1でアフタートークが約1時間。

やなぎみわ、フォルマント兄弟の他に、細川周平も加わってのトーク。

イベントはすごく楽しかった。京阪電車の協力あってはじめて実現できた、なかなかないイベントなのだろうが、この楽しさは、なんらかの形で継続していけば、面白いんじゃないか、と思った。

蒼月書房で「円盤のレコード寄席~動物編~」

動物に関するレコードを紹介するイベント。

案内人は円盤の田口史人、幕間ライブはJon(犬)

昼間はジョン(ケージ)、夜はジョン(犬)

田口氏は、まずパンダのレコードを大挙紹介。

パンダの声がせつなく、動物的本能むきだしなのが面白い。

ライブでJon(犬)は足踏みオルガンで、独自の世界を紡ぎ出す。

いつ聴いても、いいね!

後半のレコード紹介は、エリマキトカゲやらウーパールーパーやら。

あんまり面白かったので、円盤が持ってきたCDRとか買ってしまった。

テーマは「ヘタクソ」

帰って聴いてみたら、そのままイベントできるような内容だった。

「プリペアド・トレイン-失われた沈黙を求めて 音を巡る。ケージ音楽小旅行」

京阪電車の中之島駅出発の貸切電車で、樟葉駅に行き、なにわ橋駅に戻ってくる音楽の旅。

パート1 中之島駅ホームにて

John Cage作曲/FOUR

John Cage作曲/EIGHT

John Cage作曲/ARIA2

(荒本康代:トランペット、秋山はるか:トロンボーン、今村達紀:チューバ、武田佳恵:ホルン、大川内豊:フルート、酒井弘:クラリネット、斉藤哲:バスーン、山本みちる:オーボエ、四方暢夫:鳴り物)

電車が動きはじめると、車両のいろんな場所で音楽的事件が勃発する。

じっと坐って楽しむもよし、各車両を渡り歩くもよし。

パート2 往路にて(中之島~樟葉)

案内嬢合唱団/「兵隊さんの汽車」「花嫁」

フォルマント兄弟/「夢のワルツ」

ニシジマアツシ/サウンドパフォーマンス

重森三果/新内演奏

森美和子/篠笛演奏

功刀武弘/アイリッシュフィドル演奏

古味寛康/John Cage作曲:cComposed Improvisations 他

北村千絵/えいごのうた+こえの即興

中川裕貴/サウンドパフォーマンス

福森ちえみ/ダンス

引込み線にいったん入って、なにわ橋駅に向かう。電車の扉は一度も開かずに往復する。

パート3 復路にて(樟葉~なにわ橋)

John Cage作曲/Winter Music

John Cage作曲/One3=4’33"(0’00")+∮

停車駅の環境音録音(吹田哲二郎、奥田ケン、中川裕貴)

駅のスタンプラリーもあり、音楽ファンにも鉄道ファンにも目配せがきいていた。

なにわ橋で下車後、アートエリアB1でアフタートークが約1時間。

やなぎみわ、フォルマント兄弟の他に、細川周平も加わってのトーク。

イベントはすごく楽しかった。京阪電車の協力あってはじめて実現できた、なかなかないイベントなのだろうが、この楽しさは、なんらかの形で継続していけば、面白いんじゃないか、と思った。

蒼月書房で「円盤のレコード寄席~動物編~」

動物に関するレコードを紹介するイベント。

案内人は円盤の田口史人、幕間ライブはJon(犬)

昼間はジョン(ケージ)、夜はジョン(犬)

田口氏は、まずパンダのレコードを大挙紹介。

パンダの声がせつなく、動物的本能むきだしなのが面白い。

ライブでJon(犬)は足踏みオルガンで、独自の世界を紡ぎ出す。

いつ聴いても、いいね!

後半のレコード紹介は、エリマキトカゲやらウーパールーパーやら。

あんまり面白かったので、円盤が持ってきたCDRとか買ってしまった。

テーマは「ヘタクソ」

帰って聴いてみたら、そのままイベントできるような内容だった。

「織田作之助の世界-オダサクの生きた大阪・オダサクの描いた世界-」~「織田作之助-青春の大阪作家-」@中之島図書館~ヘールシュピール(ラジオドラマ)の諸相 センチメンタルテールズ」@ジーベックホール

2012年11月17日 現代音楽大阪府立中之島図書館で、講演会「織田作之助-青春の大阪作家-」。講師は宮川康さん。

会場になった3階の文芸ホールでは、「織田作之助の世界-オダサクの生きた大阪・オダサクの描いた世界-」と題する特別展も開催していた。

まず、その特別展の展示資料は、次のような項目で分けられていた。

1.夫婦善哉

『夫婦善哉』初版本や草稿など

2.作之助の本棚(図書編)

小林秀雄、正宗白鳥、井原西鶴など

3.作之助の本棚(雑誌編)

「大阪パック」「文藝」「文砦」など

4.大阪・大阪

大正時代の大阪の絵葉書や地図など

5.初版本(1940-1947)と草稿

「青春の逆説」「六白金星」「可能性の文学」など

6.人間・織田作之助

日記、家計簿、創作ノートなど

7.流行作家・作之助の死

書簡や新聞記事など

8.人物(その1)

白崎礼三、青山光二の書簡など

9.人物(その2)

藤沢恒夫宛書簡、杉山平一、宇野浩二書簡など

10.生き続ける織田作之助

文学碑の写真や作品集など

講演は、次のような構成で行われた。

1.織田作之助と私(自己紹介をかねて)

2.中之島図書館と織田作之助

3.織田作之助の文学史的位置

4.織田作之助の作品

作家になるまで/大阪の作家として/「可能性の文学」を求めて

5.青春の作家・織田作之助

中之島図書館は、織田作之助が自習をしに来たことがあるが、地下鉄工事の騒音で集中できなかったそうだ。

また、本人は「オダサク」という呼び名をあまり気に入っていなかったとか、「俗臭」のカット分が「素顔」と未発見の「続・俗臭」に反映しているとか、長編「わが町」が「婚期はづれ」「立志伝」「夫婦善哉」「(短編の)わが町」という前テクストと対応していることとか、さらには、全集刊行後に発見された織田作之助の作品をあわせて新しい全集を出そうとしても買い手が少ないので出せないとか、いろんな発見があって、面白かった。

神戸ジーベックホールで、「ヘールシュピール(ラジオドラマ)の諸相 センチメンタルテールズ」。

ヘールシュピールが何かというと、「ヘール=聴くこと」「シュピール=戯れ」の合成語で、ラジオ音響作品のことらしい。

プログラムは次のとおり。

プログラム1(邦人作曲家+リュック・フェラーリ作品)

石上和也「須磨2012 short version」

かつふじたまこ「私のおうちを壊さないでDon’t Destroy My Home(2009)」

渡辺愛「unimaginary landscape~ヘールシュピールのための~」

リュック・フェラーリ「Saliceburry Cocktail」

プログラム2(リュック・フェラーリ/ブリュンヒルド・フェラーリ作品その1)

「甘いカオス」(新作)

「Presque Rien No.4(Contes sentimentaux) センチメンタル・テールNo.5(1990年11月)イタリアでの午睡」

プログラム3(リュック・フェラーリ/ブリュンヒルド・フェラーリ作品その2)

「逸話的なもの Les Anecdotiques」

開演前と休憩時間中には、ホワイエでサウンド・インスタレーションもあった。

リュック・フェラーリ「Music Promenade(1964-1969)磁気テープのための」

会場になった3階の文芸ホールでは、「織田作之助の世界-オダサクの生きた大阪・オダサクの描いた世界-」と題する特別展も開催していた。

まず、その特別展の展示資料は、次のような項目で分けられていた。

1.夫婦善哉

『夫婦善哉』初版本や草稿など

2.作之助の本棚(図書編)

小林秀雄、正宗白鳥、井原西鶴など

3.作之助の本棚(雑誌編)

「大阪パック」「文藝」「文砦」など

4.大阪・大阪

大正時代の大阪の絵葉書や地図など

5.初版本(1940-1947)と草稿

「青春の逆説」「六白金星」「可能性の文学」など

6.人間・織田作之助

日記、家計簿、創作ノートなど

7.流行作家・作之助の死

書簡や新聞記事など

8.人物(その1)

白崎礼三、青山光二の書簡など

9.人物(その2)

藤沢恒夫宛書簡、杉山平一、宇野浩二書簡など

10.生き続ける織田作之助

文学碑の写真や作品集など

講演は、次のような構成で行われた。

1.織田作之助と私(自己紹介をかねて)

2.中之島図書館と織田作之助

3.織田作之助の文学史的位置

4.織田作之助の作品

作家になるまで/大阪の作家として/「可能性の文学」を求めて

5.青春の作家・織田作之助

中之島図書館は、織田作之助が自習をしに来たことがあるが、地下鉄工事の騒音で集中できなかったそうだ。

また、本人は「オダサク」という呼び名をあまり気に入っていなかったとか、「俗臭」のカット分が「素顔」と未発見の「続・俗臭」に反映しているとか、長編「わが町」が「婚期はづれ」「立志伝」「夫婦善哉」「(短編の)わが町」という前テクストと対応していることとか、さらには、全集刊行後に発見された織田作之助の作品をあわせて新しい全集を出そうとしても買い手が少ないので出せないとか、いろんな発見があって、面白かった。

神戸ジーベックホールで、「ヘールシュピール(ラジオドラマ)の諸相 センチメンタルテールズ」。

ドイツの音響芸術の重要なジャンルであるヘールシュピールの紹介をまとまった形で行う日本で初めての試み

ヘールシュピールが何かというと、「ヘール=聴くこと」「シュピール=戯れ」の合成語で、ラジオ音響作品のことらしい。

プログラムは次のとおり。

プログラム1(邦人作曲家+リュック・フェラーリ作品)

石上和也「須磨2012 short version」

かつふじたまこ「私のおうちを壊さないでDon’t Destroy My Home(2009)」

渡辺愛「unimaginary landscape~ヘールシュピールのための~」

リュック・フェラーリ「Saliceburry Cocktail」

プログラム2(リュック・フェラーリ/ブリュンヒルド・フェラーリ作品その1)

「甘いカオス」(新作)

「Presque Rien No.4(Contes sentimentaux) センチメンタル・テールNo.5(1990年11月)イタリアでの午睡」

プログラム3(リュック・フェラーリ/ブリュンヒルド・フェラーリ作品その2)

「逸話的なもの Les Anecdotiques」

「謎ときに終始しないためにも、また知りたいと思う人のためにも、シーケンスのタイトルを教えよう」

(1)ヌメロ・クアトロ。ロンダ、スペイン。2011ネン6月。美術館のスペイン人団体客。

(2)トロス(牡牛)広場。ロンダ。改修中の闘牛場。

(3)試着。サン・ジャン・ダンジェリュス、フランス。2001年7月。練習の間、俳優たちは衣裳を試着する。

(4)トスカナの空、イタリア。2001年8月。

(5)スーペルストラーダ(高速道路)2号線。トスカナ。

(6)夕陽を浴びる糸杉。トスカナ。

(7)エーズの海、フランス。2001年9月。

(8)葡萄摘み。サン=ローラン・デーズ、フランス。

(9)牧場。テキサス、アメリカ。2001年10月。

(10)シカゴ、アメリカ。2001年10月。コンサートのための練習。

(11)ハーレーダヴィッドソン。テキサス。日曜日、村の散歩。

(12)赤い靴。エスタック、フランス。2002年7月。ラファルジュ・セメント工場訪問。

(13)海の穴、エスタック。2002年7月。

(14)ラ・ジョリエット。マルセイユの港。フランス。コンテナ船への乗船。

(15)ローヴの門。エスタック、同じ時期。ローヴというのは、海底トンネルで、エスタックの東にあるカランク(岩礁に囲まれた入江)に通じている。

開演前と休憩時間中には、ホワイエでサウンド・インスタレーションもあった。

リュック・フェラーリ「Music Promenade(1964-1969)磁気テープのための」

現代の音楽 - 音の現在(いま)~アンドリュー・シュルツ -(1)

2012年9月23日 現代音楽

NHK-FMの「現代の音楽」。

猿谷紀郎

- 音の現在(いま)~アンドリュー・シュルツ -(1)

「死の歌」 アンドリュー・シュルツ作曲

(33分00秒)

(ソプラノ)マーガレット・シンドラー

(クラリネット)ナイジェル・セイビン

(チェロ)グウィン・ロバーツ

(ピアノ)ジェニー・フレミング

<Tall Poppies Records TP065>

「舟歌」 アンドリュー・シュルツ作曲

(4分10秒)

(ピアノ)ステファン・エマーソン

<Tall Poppies Records TP171>

「夜間飛行」 アンドリュー・シュルツ作曲

(5分35秒)

(バイオリン)ディマ・ツカチェンコ

(ピアノ)バーナード・ランスキー

<Tall Poppies Records TP171>

今日は、家族の体調も思わしくなく、1日中家の中におり、ゲームとかしていた。

猿谷紀郎

- 音の現在(いま)~アンドリュー・シュルツ -(1)

「死の歌」 アンドリュー・シュルツ作曲

(33分00秒)

(ソプラノ)マーガレット・シンドラー

(クラリネット)ナイジェル・セイビン

(チェロ)グウィン・ロバーツ

(ピアノ)ジェニー・フレミング

<Tall Poppies Records TP065>

「舟歌」 アンドリュー・シュルツ作曲

(4分10秒)

(ピアノ)ステファン・エマーソン

<Tall Poppies Records TP171>

「夜間飛行」 アンドリュー・シュルツ作曲

(5分35秒)

(バイオリン)ディマ・ツカチェンコ

(ピアノ)バーナード・ランスキー

<Tall Poppies Records TP171>

今日は、家族の体調も思わしくなく、1日中家の中におり、ゲームとかしていた。

芦屋の山村サロンで、大井浩明《ピアノ・アンバイアスト》第2回《ジョン・ケージ生誕100周年記念その2》

ジョン・ケージ/南のエテュード集 第1巻~第1曲

エリック・サティ/薔薇十字教団の最も大切な思想

ケージ/同~第2曲

サティ/グノシェンヌ第1番

ケージ/同~第3曲

サティ/グノシェンヌ第3番

ケージ/同~第4曲

サティ/グノシェンヌ第5番

ケージ/同~第5曲

サティ/犬のための無気力な本当の前奏曲

ケージ/同~第6曲

ヘンリー・カウエル/マノノーンの潮流

ケージ/同~第7曲

カウエル/エオリアン・ハープ

ケージ/同~第8曲

譚盾/《C-A-G-E》~ジョン・ケージの思い出に

~休憩~

副島猛/ピアノ独奏のための《ホオジロのいる風景》(委嘱新作初演)

ケージ/南のエテュード集 第2巻~第9曲

サティ/ジムノペディ第1番

ケージ/同~第10曲

サティ/ジムノペディ第2番

ケージ/同~第11曲

サティ/ジムノペディ第3番

ケージ/同~第12曲

サティ/いつも片目をあけて眠る見事に肥えた猿の王様を目覚めさせるためのファンファーレ

ケージ/同~第13曲

カウエル/ザ・バンシー

ケージ/同~第14曲

サティ/ジュ・トゥ・ヴ

ケージ/同~第15曲

サティ/映画《本日休演》のための交響的間奏曲

ケージ/同~第16曲

消しゴム使ってた!

ジョン・ケージ/南のエテュード集 第1巻~第1曲

エリック・サティ/薔薇十字教団の最も大切な思想

ケージ/同~第2曲

サティ/グノシェンヌ第1番

ケージ/同~第3曲

サティ/グノシェンヌ第3番

ケージ/同~第4曲

サティ/グノシェンヌ第5番

ケージ/同~第5曲

サティ/犬のための無気力な本当の前奏曲

ケージ/同~第6曲

ヘンリー・カウエル/マノノーンの潮流

ケージ/同~第7曲

カウエル/エオリアン・ハープ

ケージ/同~第8曲

譚盾/《C-A-G-E》~ジョン・ケージの思い出に

~休憩~

副島猛/ピアノ独奏のための《ホオジロのいる風景》(委嘱新作初演)

ケージ/南のエテュード集 第2巻~第9曲

サティ/ジムノペディ第1番

ケージ/同~第10曲

サティ/ジムノペディ第2番

ケージ/同~第11曲

サティ/ジムノペディ第3番

ケージ/同~第12曲

サティ/いつも片目をあけて眠る見事に肥えた猿の王様を目覚めさせるためのファンファーレ

ケージ/同~第13曲

カウエル/ザ・バンシー

ケージ/同~第14曲

サティ/ジュ・トゥ・ヴ

ケージ/同~第15曲

サティ/映画《本日休演》のための交響的間奏曲

ケージ/同~第16曲

消しゴム使ってた!

京都シネマでイメージフォーラムフェスティバル。

今日は13時45分からの1プログラムだけ。

Pプログラム アイ・ウェイウェイ 秩序を乱す + オルドス100

2 作品139 分

(内容紹介:公式サイトより)

アーティスト・建築家・活動家であるアイ・ウェイウェイの「社会的ドキュメンタリー」2 本。四川大地震の政府による犠牲者隠蔽。その追及に加担したことによって警察に殴打・拘束された始終を自ら描く『秩序を乱す』。世界から100 人の建築家を招き、ゴビ砂漠の原野にそれぞれ1000 平方メートルの家を設計してもらうという壮大な計画=ヘルツォーク&ド・ムーロンとの共同プロジェクトの顛末を追った『オルドス100』を上映する。

秩序を乱す:アイ・ウェイウェイ/ 中国/ ビデオ/78 分/2009

オルドス100:アイ・ウェイウェイ/ 中国/ ビデオ/61 分/2012

ほんと、見ていて血が沸いた。これは、中国だから、とかいうような嫌中的偏狭さではなく、こういう血が沸くべくして沸く場合は、ちゃんと沸かないとだめなんだ、と奮起するような内容だった。

芦屋に移動して、午後6時から、芦屋山村サロンで、大井浩明 《ピアノ・アンバイアスト》in 芦屋

■ ジョン・ケージ生誕100周年記念 (その 1)

J.ケージ(1912-1992):ソナタとインタリュード(1946-48)(全20曲)~プリペアド・ピアノのための

片岡祐介(1969- ):プリペアド・ピアノ独奏のための《カラス》(2012)

委嘱新作初演

(休憩)

J.ケージ(1912-1992):易の音楽(全4巻)(1951)

アンコールはサティ。

大井氏が言うには、2時間でおさめたい、との予定が、大幅に伸びて、約3時間のコンサートになった。客席で、.esのお二人に会った。現代音楽のコンサートでは、なかなか知人友人に会うことがないので、非常に珍しかった。

今日は13時45分からの1プログラムだけ。

Pプログラム アイ・ウェイウェイ 秩序を乱す + オルドス100

2 作品139 分

(内容紹介:公式サイトより)

アーティスト・建築家・活動家であるアイ・ウェイウェイの「社会的ドキュメンタリー」2 本。四川大地震の政府による犠牲者隠蔽。その追及に加担したことによって警察に殴打・拘束された始終を自ら描く『秩序を乱す』。世界から100 人の建築家を招き、ゴビ砂漠の原野にそれぞれ1000 平方メートルの家を設計してもらうという壮大な計画=ヘルツォーク&ド・ムーロンとの共同プロジェクトの顛末を追った『オルドス100』を上映する。

秩序を乱す:アイ・ウェイウェイ/ 中国/ ビデオ/78 分/2009

オルドス100:アイ・ウェイウェイ/ 中国/ ビデオ/61 分/2012

ほんと、見ていて血が沸いた。これは、中国だから、とかいうような嫌中的偏狭さではなく、こういう血が沸くべくして沸く場合は、ちゃんと沸かないとだめなんだ、と奮起するような内容だった。

芦屋に移動して、午後6時から、芦屋山村サロンで、大井浩明 《ピアノ・アンバイアスト》in 芦屋

■ ジョン・ケージ生誕100周年記念 (その 1)

J.ケージ(1912-1992):ソナタとインタリュード(1946-48)(全20曲)~プリペアド・ピアノのための

片岡祐介(1969- ):プリペアド・ピアノ独奏のための《カラス》(2012)

委嘱新作初演

(休憩)

J.ケージ(1912-1992):易の音楽(全4巻)(1951)

アンコールはサティ。

大井氏が言うには、2時間でおさめたい、との予定が、大幅に伸びて、約3時間のコンサートになった。客席で、.esのお二人に会った。現代音楽のコンサートでは、なかなか知人友人に会うことがないので、非常に珍しかった。

京都芸術センター・フリースペースで、竹田信平のインスタレーション「アルファ崩壊~歴史の周縁と記憶の傷跡~」

会場の中心に据えられた椅子に座ってみると、周囲には、ヒバクシャの映像と声、声紋の造形、言葉を記した紙。紙のオブジェは、入場者が1枚手にとって反芻して紙の山に付け加えることもできる。

ヒバクの歴史の身体化。

午後3時から、京都芸術センター講堂で、映像楽譜コンサート「映像をライブで音楽に写しかえる試み」

面白かった!

スクリーンに映し出された映像を楽譜にみたてて音楽家たちが音楽化する。

それは鳥が動く姿であったり、人が通る姿であったり、雪が降る情景であったり。あくまでも、映像に即興でBGMをつけるのではなく、楽譜として読んで、それを忠実に音化していくのである。

プログラムは次のとおり。

1.鴨川かも

2.部屋

東京 遊工房にて

京都 雪

京都 京都芸術センター舞台裏フリンジにて

3.21のまなざし

4.階段を降りるユリコフ

階段を降りるユリコフ

ハトのジーグ

雲の測定

影読み

特急淀屋橋行

離さないで

5.夕暮れ

企画・映像制作:若尾久美

ホルン:新木安里子

サックス:植川緑

ヴィオラ・ダ・ガンバ:倉本高弘

ヴィオラ:後藤千鶴瑠

リコーダー:寺内大輔

キーボード:西川日子

テルミン:三宅珠穂

エレクトリック・ベース:和田良春

ダンス:山本裕

管鳴:藤田陽介

ピアノ:日吉直行

チェロ:佐々木真知子

筝:森川訓江

ピアノ:高橋賢一

楽譜映像ばっかり見ていたので、楽器は間違っているかも。

藤田陽介氏の「管鳴」は「11’s Moon Organ」とも名づけられた自作楽器で、鍵盤のないふいご式のパイプオルガン。

午後6時半からは、なんば紅鶴で「ギリ喜利 ~有象無象のオオギリ闘技場~」

出演 /

ほーさん(音楽家/海抜5000㍍)

とっさん(音楽家/海抜5000㍍)

がんぼ(きちがい/コップさん)

地獄(奴隷/サキノハカ)

アニワギはかせ(科学者/青春あるでひど)

ザ・ベン(生活保護/ギリギリアウト)

マンドリルマン(性同一性障害/ギリギリアウト)

今宮聖音(自称文化人/GIRAFF)

縛りやトーマス(家賃滞納82ヶ月/サイキック青年団リスナー)

保山ひャン(芸術家/モダンチョキチョキズ)

おでぶchang(NEET/明日は我が身)

うてなゆき(地下アイドル/ヒルマゲドン)

番茶が飲みたい(一般/大喜利大好き)

にゃそ(女装子/もこまほ)

GJマン(教師/千日前プロレス)

人生(大学中退/なんば白鯨)

もみちゃんズ(芸人/よしもとCA)

村橋ステム(芸人/フリー)

松本リゾット(芸人/松竹芸能)

小森園ひろし(芸人/よしもとCA)

杉岡みどり(芸人/よしもとCA)

河ターティ (芸人/NSC27期)

モンロー(女芸人/よしもとCA)

オザパンダ(弁護士/尾崎弁護士事務所)

安齋レオ(玩具プロデューサー)

今回は、大喜利大会の優勝経験者、芸人さんが多くて、素人の僕などがたちうちできるはずもなかったのだが、なんとか準決勝までは駒を進めることができた。

決勝戦は、がんぼ(ギリ喜利優勝経験者)、番茶が飲みたい(転脳児杯優勝経験者)、杉岡みどり(女だらけの大喜利大会優勝経験者)、村橋ステム(芸人)の4人。

優勝は、この「ギリ喜利」で前回も準優勝だった、がんぼだった。

このイベントの前日、テレビで「IPPON」という大喜利番組をしていて、参考になるかな、と思いながら見たのだが、参考になった、というか、あきらめがついたのは、ダウンタウンの松本でも、年齢には勝てないんだな、ということだった。ただ、この「ギリ喜利」が通常の意味での大喜利なのかどうかは、ちょっと考えさせてもらいたい課題ではある。

会場の中心に据えられた椅子に座ってみると、周囲には、ヒバクシャの映像と声、声紋の造形、言葉を記した紙。紙のオブジェは、入場者が1枚手にとって反芻して紙の山に付け加えることもできる。

ヒバクの歴史の身体化。

午後3時から、京都芸術センター講堂で、映像楽譜コンサート「映像をライブで音楽に写しかえる試み」

面白かった!

スクリーンに映し出された映像を楽譜にみたてて音楽家たちが音楽化する。

それは鳥が動く姿であったり、人が通る姿であったり、雪が降る情景であったり。あくまでも、映像に即興でBGMをつけるのではなく、楽譜として読んで、それを忠実に音化していくのである。

プログラムは次のとおり。

1.鴨川かも

2.部屋

東京 遊工房にて

京都 雪

京都 京都芸術センター舞台裏フリンジにて

3.21のまなざし

4.階段を降りるユリコフ

階段を降りるユリコフ

ハトのジーグ

雲の測定

影読み

特急淀屋橋行

離さないで

5.夕暮れ

企画・映像制作:若尾久美

ホルン:新木安里子

サックス:植川緑

ヴィオラ・ダ・ガンバ:倉本高弘

ヴィオラ:後藤千鶴瑠

リコーダー:寺内大輔

キーボード:西川日子

テルミン:三宅珠穂

エレクトリック・ベース:和田良春

ダンス:山本裕

管鳴:藤田陽介

ピアノ:日吉直行

チェロ:佐々木真知子

筝:森川訓江

ピアノ:高橋賢一

楽譜映像ばっかり見ていたので、楽器は間違っているかも。

藤田陽介氏の「管鳴」は「11’s Moon Organ」とも名づけられた自作楽器で、鍵盤のないふいご式のパイプオルガン。

午後6時半からは、なんば紅鶴で「ギリ喜利 ~有象無象のオオギリ闘技場~」

総勢25名による、悪夢のワンナイトトーナメント!有象無象の猛者達が笑いと賞金の奪い合いに己の全てをかける!今回のルールは下ネタ!不謹慎ネタ!身内ネタなんでもアリ!とにかく笑えれば何でもいいのだ!さぁ、戦士達が戦う姿を、ビールに片手に笑い飛ばそう!今回はヤバい!絶対テレビには出ない笑いが満載の予感!

出演 /

ほーさん(音楽家/海抜5000㍍)

とっさん(音楽家/海抜5000㍍)

がんぼ(きちがい/コップさん)

地獄(奴隷/サキノハカ)

アニワギはかせ(科学者/青春あるでひど)

ザ・ベン(生活保護/ギリギリアウト)

マンドリルマン(性同一性障害/ギリギリアウト)

今宮聖音(自称文化人/GIRAFF)

縛りやトーマス(家賃滞納82ヶ月/サイキック青年団リスナー)

保山ひャン(芸術家/モダンチョキチョキズ)

おでぶchang(NEET/明日は我が身)

うてなゆき(地下アイドル/ヒルマゲドン)

番茶が飲みたい(一般/大喜利大好き)

にゃそ(女装子/もこまほ)

GJマン(教師/千日前プロレス)

人生(大学中退/なんば白鯨)

もみちゃんズ(芸人/よしもとCA)

村橋ステム(芸人/フリー)

松本リゾット(芸人/松竹芸能)

小森園ひろし(芸人/よしもとCA)

杉岡みどり(芸人/よしもとCA)

河ターティ (芸人/NSC27期)

モンロー(女芸人/よしもとCA)

オザパンダ(弁護士/尾崎弁護士事務所)

安齋レオ(玩具プロデューサー)

今回は、大喜利大会の優勝経験者、芸人さんが多くて、素人の僕などがたちうちできるはずもなかったのだが、なんとか準決勝までは駒を進めることができた。

決勝戦は、がんぼ(ギリ喜利優勝経験者)、番茶が飲みたい(転脳児杯優勝経験者)、杉岡みどり(女だらけの大喜利大会優勝経験者)、村橋ステム(芸人)の4人。

優勝は、この「ギリ喜利」で前回も準優勝だった、がんぼだった。

このイベントの前日、テレビで「IPPON」という大喜利番組をしていて、参考になるかな、と思いながら見たのだが、参考になった、というか、あきらめがついたのは、ダウンタウンの松本でも、年齢には勝てないんだな、ということだった。ただ、この「ギリ喜利」が通常の意味での大喜利なのかどうかは、ちょっと考えさせてもらいたい課題ではある。

ハナコ葬儀~現代の音楽

2011年12月11日 現代音楽4日に死んだ飼い猫ハナコの合同葬儀があった。

既に骨になり、白いツボに入ってしまったハナコは、はじめて会ったときの子猫の頃よりも小さくなっていた。

享年19歳。

既に骨になり、白いツボに入ってしまったハナコは、はじめて会ったときの子猫の頃よりも小さくなっていた。

享年19歳。